有人說, 雖然最終人類可能無法創造出人工智慧, 但是人工智慧還是會被工人給 "運作" 出來, 這邊的工人指的就是人類文明的結晶, 而這個結晶的實作之一就是 "演算法".

演算法說穿了就是把人從眼睛看到的事物, 透過一種想法或感知以及應證其經驗, 然後做出行為與動作的一連串步驟, 只是一個人能夠做到的, 就是有限的眼睛, 有限的經驗, 有限的判斷, 最後也只是做出有限的行動.

若是把這些有限放到非常大, 甚至速度是非常快, 舉個例子來說, 若是有一個醫生, 他擁有上億個醫治的經驗, 且每秒 10 次的測量出你的心跳, 血小板, 等等數字, 然後做出判斷預測, 隨時且即時的對應其可能性做出診治, 當然這個醫生不可能是人, 而是一套透過許許多多演算法所創造出來的系統, 只要其病症不是罕見或從未見過, 你認為這套系統難道不只會讓病情更快康復, 也會更降低醫生所須要的精力與錯誤率.

而能夠做到這件事的, 雖然靠的是電腦, 但說穿了還是背後的人, 背後的智慧結晶, 就是現在最熱門的 "巨量資料 (Big Data)" 這概念, 這概念實作與實現的基礎, 就是 "演算法", 而演算法就是把人的行為與想法變成一種模型, 然後把這模型透過程式去執行, 而執行的內容就是巨量的量化資料, 所以說透過演算法去延伸人的能力與智慧也不為過.

只是說要完成這樣的事情也不是只有演算法而已, 甚至應該說只是一個環節罷了, 要完成這環節, 至少要三個大環節才能做到:

1. 硬體, 網路與系統: 雖然說演算法最早可以追溯到 1680 年代的加法機, 甚至演算法之母是在 1850 年的 Ada, 但真的實用到廣為應用還是因為整個硬體架構, 包含計算能力, 記憶體, 傳輸資料等等的細部環節慢慢的組合起來變成實用的系統, 演算法才有真正的價值, 這本書也花了不少部份著墨這些技術的成長, 在某種觀點, 這才是決勝點.

2. 程式設計, 資料庫與其系統: 有了硬體與作業系統跟架構, 就要有相對應的軟體去寫作與實作出來, 畢竟這些都是靠人去完成的, 不是只有人能夠看到的硬體才是系統架構與實作, 程式設計才是把演算法實現的最本質的事, 當然要去能夠執行與串連運作, 是須要一個很完善的設記, 資料要儲存要有資料庫及相對應的硬體, 這些若沒去完成是不存在的.

3. 數學與演算法: 雖然說演算法是核心的核心, 若沒有前兩項也是無法有價值的, 但或許是因為前兩項的人才以現在的狀況是較多, 會了解數學與演算法的人較少, 所以其稀少性較高造成水漲船高, 只是這些都是整合的要素之一, 缺一不可, 當然最好是有人能夠對這三個項目都能夠了解, 在目前大家對資料演算法不夠了解下, 才能夠帶領真的完成有實用的系統.

最近有一本書叫 "演算法統治世界", 讓你知道這些過程是甚麼.........

雖然說這本書是完全是以說故事的方式帶出整件事, 但畢竟不是技術書, 所以並沒有讓你深入了解演算法, 無論就技術面或數學面都完全沒有提到, 若你是想說透過這本書知道這前因後果, 甚至知道未來的可能性, 但若知道甚麼是演算法, 是不太可能的.

畢竟在大學講甚麼是演算法, 最常用的教科書是一本超過 1000 頁的 Introduction to Algorithm, 這本書還只是個最基礎不過的介紹 (Introduction), 從入門到能夠實作出來, 進一步做出有用的系統, 不可能是只靠看這本書就完成的, 甚至我更擔心的是看過的人會由一些應用結果來猜測甚麼是演算法, 且跟本是錯誤觀念, 因此請大家千萬不要踏上這錯誤路徑.

但這本書只是為了讓完全不了解演算法的人, 有一個演算法對社會性與商業性影響的了解, 可是千萬不要拿著這本書去要求技術人員, 或以為技術人員就可以做出來, 因為這完全是兩回事, 因為從這本書到最後做出來, 還須要超過幾十本書到幾百本書, 但看完至少你對這議題有基礎的了解.

這本書從金融, 音樂創作與市場, 客服系統, 運動等等, 這些透過各式各樣的演算法去預測, 去創造出更高的價值或改善其準確度, 甚至對政治都能夠預測最後人心的走向, 這些不是天方夜譚, 這些都是實例, 只是這些都須要背後有大量的運算, 其中包含數學與程式設計.

當我們能夠把人的行為步驟寫成程式碼, 把事物給數量化之後, 很多事情不只能夠自動化, 此時效率與效能會比人類強很多, 而這本書就是在寫這幾十年來, 各個領域在這方面的努力與挑戰, 甚至是當時認為是天方夜談的, 現在早就已經有人做過了, 只是這個狂想須要付出很大的努力與代價.

所以我們現在也可以開始對未來做夢, 但更重要的是透過學習與實作, 把這個夢實現, ... 在此之前可以從這本書看看別人是怎麼做夢, 以及將之實現的, 無論你是不是在資訊界, 因為還有很多領域等我們去挑戰, 也因為這樣的開始, 這個世界都在改變.

圖取自: http://www.businessweek.com/articles/2012-09-06/book-review-automate-this-by-christopher-steiner

2014年7月31日 星期四

2014年7月24日 星期四

一個猴硐, 多家表述, 從分享行為來看內容農場

在這邊先說, 內容農場並沒有刻意的價值判斷, 不然就像我最欣賞的內容農場就是 "達達主譯", 但他們真的是以讀者做出發的, 而下面這些, 我不予置評了....

在 7 月 22 日下午 6:35 分時, 武藤在臉書貼出了一篇 "猴硐不是貓天堂 不要在被騙了", 經過了 50 小時, 獲得了 26,878 個分享, 及 27,209 個讚.

在 7 月 23 日 早上 3:55 分時, 東區潔西卡也在 gigacircle 轉貼了 "【踢爆真相】武藤:猴硐不是貓天堂,不要再被騙了", 但加註了自己多的 8 點小常識補充, 過了 40 小時, 獲得了 15,712 個分享, 80,887 個讚.

在 7 月 23 日 下午 1:49 分, 主場新聞用作者自己的名義轉貼了 "台灣猴硐不是貓天堂 不要再被騙了", 31 小時內獲得了 6,730 次分享, 29,646 個讚.

在 7 月 23 日下午 5:38 分, ETToday 東森旅遊雲由記者陳睿中以報導的方式, 轉載了 1/4 左右的文章, 在 28 小時內獲得了 4,766 次分享, 38,690 個讚.

同日 Life.com.tw 也由黛雯發出 "【踢爆真相】武藤:猴硐不是貓天堂,不要再被騙了", 其中也包含了 8 點小常識, 目前也獲得了 2,317 次分享與 8,974 個讚.

這邊可以做個比較, 原作是 26,878 個分享, 及 27,209 個讚, 而其他四篇文章總共有 29,525 次分享, 及 158,197 個讚, 而總分享數雖然只是超過原作一點, 但按讚是原作的 6 倍, ...

就按讚數來看, 依序 GigaCircle, 東新旅遊雲, 主場新聞與 Life.com.tw, 而分享名次是 GigaCircle, 主場新聞, 東森旅遊雲, 跟 Life.com.tw, 其中主場新聞與東森旅遊雲二三名對調, 看得出來主場新聞分享力較強.

為甚麼會有這些差距呢? 或者說這後面有甚麼因素呢? 在這邊做幾個有趣的計算:

1. 第一天的數目占目前數目的比例.

2. 前三天的數目占目前數目的比例.

3. 第七天時前六天各自比例的總合. (Spread Rate 散播率)

當然這幾個連結都是第二天而已, 所以後面兩個數字還沒出來, 但就從這邊來看, 這四個網站的第一天比例依續是: 35.7%, 60.4%, 63.1%, 及 56.6%, 從這邊看得出 GC 的數字是遙遙領先其他三站, 也就是第二天之後還是有散播的持續力, 也造成其總數也是最高的.

我們知道, 雖然說第一天傳播的力道是決勝點, 但一個能夠持續散播的網站才是讓連結有更多的分享與按讚的一個很重要的因素, 因此要看一個網站真的要看這三個分數, 尤其是最後的分數一種檢驗, 只是到第七天已經只能做檢驗而無法再做甚麼操作了.

所以看上圖的 Gigacircle 就可以知道第二天的流量在某方面不遜第一天, 而下圖的主場新聞在第二天流量就已經完全不行了, 而其中有一個很重要的因素可能是評論, 雖然按讚數不多, 但評論保持一定的量所以第二天還是有足夠的散播力.

雖然說最重要的因素也是時間, 因為 GC 算是時間最早的, 加上會員數與流量, 最後分享數超過原作的一半, 按讚數是原作的兩倍.

從林克傳說的 Reach Rate 來看, 主場新聞是最多最快的, 不到兩小時就被收錄, 就分享比例也是如此, 看得出來主場新聞倒是比較受到臉書讀者的歡迎, 但在某方面也是蠻局限的, 相較 GC 的使用者還是少很多.

說了那麼多, 最大的問題是: 到底內容農場對原作是好還是不好, 這篇原作由於不是在外部連結, 影響說不定不大, 至少沒有廣告的問題, 也就不會有收入的問題, 但若這是一個也是有版權的網站的內容, 可以肯定的是原作網站可能只剩四分之一或者更低, 此時問題就很大了.

而在七天之後, 我們來看散播力, 再來檢驗一次各家的會員的屬性對於散播, 分享, 按讚與評論的差距.

在 7 月 22 日下午 6:35 分時, 武藤在臉書貼出了一篇 "猴硐不是貓天堂 不要在被騙了", 經過了 50 小時, 獲得了 26,878 個分享, 及 27,209 個讚.

在 7 月 23 日 早上 3:55 分時, 東區潔西卡也在 gigacircle 轉貼了 "【踢爆真相】武藤:猴硐不是貓天堂,不要再被騙了", 但加註了自己多的 8 點小常識補充, 過了 40 小時, 獲得了 15,712 個分享, 80,887 個讚.

在 7 月 23 日 下午 1:49 分, 主場新聞用作者自己的名義轉貼了 "台灣猴硐不是貓天堂 不要再被騙了", 31 小時內獲得了 6,730 次分享, 29,646 個讚.

在 7 月 23 日下午 5:38 分, ETToday 東森旅遊雲由記者陳睿中以報導的方式, 轉載了 1/4 左右的文章, 在 28 小時內獲得了 4,766 次分享, 38,690 個讚.

同日 Life.com.tw 也由黛雯發出 "【踢爆真相】武藤:猴硐不是貓天堂,不要再被騙了", 其中也包含了 8 點小常識, 目前也獲得了 2,317 次分享與 8,974 個讚.

這邊可以做個比較, 原作是 26,878 個分享, 及 27,209 個讚, 而其他四篇文章總共有 29,525 次分享, 及 158,197 個讚, 而總分享數雖然只是超過原作一點, 但按讚是原作的 6 倍, ...

就按讚數來看, 依序 GigaCircle, 東新旅遊雲, 主場新聞與 Life.com.tw, 而分享名次是 GigaCircle, 主場新聞, 東森旅遊雲, 跟 Life.com.tw, 其中主場新聞與東森旅遊雲二三名對調, 看得出來主場新聞分享力較強.

為甚麼會有這些差距呢? 或者說這後面有甚麼因素呢? 在這邊做幾個有趣的計算:

1. 第一天的數目占目前數目的比例.

2. 前三天的數目占目前數目的比例.

3. 第七天時前六天各自比例的總合. (Spread Rate 散播率)

當然這幾個連結都是第二天而已, 所以後面兩個數字還沒出來, 但就從這邊來看, 這四個網站的第一天比例依續是: 35.7%, 60.4%, 63.1%, 及 56.6%, 從這邊看得出 GC 的數字是遙遙領先其他三站, 也就是第二天之後還是有散播的持續力, 也造成其總數也是最高的.

我們知道, 雖然說第一天傳播的力道是決勝點, 但一個能夠持續散播的網站才是讓連結有更多的分享與按讚的一個很重要的因素, 因此要看一個網站真的要看這三個分數, 尤其是最後的分數一種檢驗, 只是到第七天已經只能做檢驗而無法再做甚麼操作了.

所以看上圖的 Gigacircle 就可以知道第二天的流量在某方面不遜第一天, 而下圖的主場新聞在第二天流量就已經完全不行了, 而其中有一個很重要的因素可能是評論, 雖然按讚數不多, 但評論保持一定的量所以第二天還是有足夠的散播力.

雖然說最重要的因素也是時間, 因為 GC 算是時間最早的, 加上會員數與流量, 最後分享數超過原作的一半, 按讚數是原作的兩倍.

從林克傳說的 Reach Rate 來看, 主場新聞是最多最快的, 不到兩小時就被收錄, 就分享比例也是如此, 看得出來主場新聞倒是比較受到臉書讀者的歡迎, 但在某方面也是蠻局限的, 相較 GC 的使用者還是少很多.

說了那麼多, 最大的問題是: 到底內容農場對原作是好還是不好, 這篇原作由於不是在外部連結, 影響說不定不大, 至少沒有廣告的問題, 也就不會有收入的問題, 但若這是一個也是有版權的網站的內容, 可以肯定的是原作網站可能只剩四分之一或者更低, 此時問題就很大了.

而在七天之後, 我們來看散播力, 再來檢驗一次各家的會員的屬性對於散播, 分享, 按讚與評論的差距.

2014年7月14日 星期一

那些網站最被台灣網友分享與按讚?

在看排行榜之前, 應該會依幾個角度來看...

1. 媒體的排名, 其中包含傳統媒體在新媒體的成果, 以及純網路新媒體本身.

2. 轉貼站的效應.

3. 個人自媒體的比例.

取樣時間, 上星期, 也就是 7/7 到 7/13 號, 我們來看分享排行榜吧...

分享排行榜:

其中大家最有興趣的媒體排行前五名是: 東森, 自由, 蘋果, 關鍵評論, 巴哈姆特.

而按讚排行榜如下:

而按讚的媒體前五名是: 東森, 自由, 蘋果, 關鍵評論, 天下.

這邊看起來, 前四名是蠻穩定的, 接下來兩個排行榜都能在前 20 名的有天下, 癮科技, 民報, 上下游 這四個媒體.

而轉貼站的排行 Gigacirlce 在分享數第一, 而放泥就可 (onefunnyjoke.com) 第二, 但按讚數剛好相反, 接下來有 van698.com 與 life.com.tw 追在後面, 其他 teepr.com 反而沒有預期的表現, 表示這週成效不彰.

上面的截圖是前 30 名, 而要看前 50 名可以到 http://link.que.tw/facebook_site.php (分享排行榜) 以及 http://link.que.tw/facebook_site.php?type=like (按讚排行榜), 跟評論排行榜 就有前 50 名的資料.

1. 媒體的排名, 其中包含傳統媒體在新媒體的成果, 以及純網路新媒體本身.

2. 轉貼站的效應.

3. 個人自媒體的比例.

取樣時間, 上星期, 也就是 7/7 到 7/13 號, 我們來看分享排行榜吧...

分享排行榜:

其中大家最有興趣的媒體排行前五名是: 東森, 自由, 蘋果, 關鍵評論, 巴哈姆特.

而按讚排行榜如下:

而按讚的媒體前五名是: 東森, 自由, 蘋果, 關鍵評論, 天下.

這邊看起來, 前四名是蠻穩定的, 接下來兩個排行榜都能在前 20 名的有天下, 癮科技, 民報, 上下游 這四個媒體.

而轉貼站的排行 Gigacirlce 在分享數第一, 而放泥就可 (onefunnyjoke.com) 第二, 但按讚數剛好相反, 接下來有 van698.com 與 life.com.tw 追在後面, 其他 teepr.com 反而沒有預期的表現, 表示這週成效不彰.

上面的截圖是前 30 名, 而要看前 50 名可以到 http://link.que.tw/facebook_site.php (分享排行榜) 以及 http://link.que.tw/facebook_site.php?type=like (按讚排行榜), 跟評論排行榜 就有前 50 名的資料.

2014年7月11日 星期五

為甚麼那麼多人喜歡戳人?

[副標] 越有爭議或越有人討論的文章, 不只可能越多人分享, 且活得越久... (原本的標題, 但發現太長, 所以就來標題殺人)

[QOTD] 越多評論的往往代表話題性越高, 所以不是那種可以 "射後不理" 的類型, 因此繼續延燒的可能性越高, 而沒有持續的被關注就不會有繼續擴散的可能性了, 所以 "話題性" 可以決定一個連結的生命週期是相當合理的.

在做出臉書排行榜時, 最麻煩的不只是做出來, 雖然這真的很麻煩, 但接下來的問題是要如何呈現, 也就是在資料探勘中的 Data Presentation, 然後才是要發現甚麼事....

這系統既然是須要抓出連結在臉書分享, 按讚, 評論的狀況, 也就是很頻繁的去計算, 所以要看到一則訊息是如何被討論, 如何被分享, 如何被按讚不是問題, 重點是怎麼看, 最直接想到的方法就是依時間去區分, 做出每日, 每週, 每月的排行榜, 然後可以的話可以針對來源出處做分類, 或者議題做分類然後獲得不同的觀點, 甚只也包含分類內的比較與排行, 這都是放在 Todo 的.

當然除了做比較外, 去 Insight 透視一則連結的臉書行為特徵, 然後做出判斷, 預測, 做為下次操作的參考也是很重要的事, 而一則的連結一定有其特徵值:

1. 按讚分享評論的總數

2. 上面三個數字的曲線與趨勢

3. 按讚/分享比

4. 評論/分享比

5. 衰減程度

6. 目前熱度與週期位置

7. ..... 好多好多做不完.....

而直覺上在還沒有畫線時我最有興趣的事是 "按讚/分享" 比, 當然後面 5, 6 對系統對了解狀況更重要, 但若能透過一兩個數字的指數化分析能夠獲得甚麼結論, 是最直接的, 只是看了許久, 也看不出個所以然 (雖然是有, 但不明鮮, 以後再證明), 所以要能夠獲得甚麼想法, 最簡單的就是 Visualization (視覺化) 吧.

一做出來我震驚了 (來個震驚體), 原來這趨勢的重點不是 "按讚分享比", 而是 "評論分享比", 也就是要知道一個訊息未來還有沒有延燒的可能性, 主要是在大家最乎略的 "評論", 而不是大家熟知的 "按讚" 與 "分享".

當然這個不難想像, 越多評論的往往代表話題性越高, 所以不是那種可以 "射後不理" 的類型, 因此繼續延燒的可能性越高, 而沒有持續的被關注就不會有繼續擴散的可能性了, 所以 "話題性" 可以決定一個連結的生命週期是相當合理的.

只是到底甚麼樣的文章可以有很多討論呢? 主要分成幾點:

1. 非常偏頗的文章 (很有爭議的文章) : 當然這會造成一群人相當支持, 當然也會有人相當反對, 此時衝突就出來了.

2. 明顯錯誤的文章 (引戰文): 不是說出真正的事實, 而是說假話, 當然問題更多, 所以引戰文常常評論也相當高.

3. 罵人或想獲得別人認同的文章: 這當然是很多人最喜歡用的暗黑心法, 當然這評論包含附和或反對的討論與評論.

4. 挖掘問題或提出問題的文章: 要寫出這種文章是相當困難的, 甚至要花很多心力, 當然若是真的抓到重點, 這力量絕不輸給前三種文章, 只是這種文章是可遇不可求, 以及成本相當高, 所以很少出現.

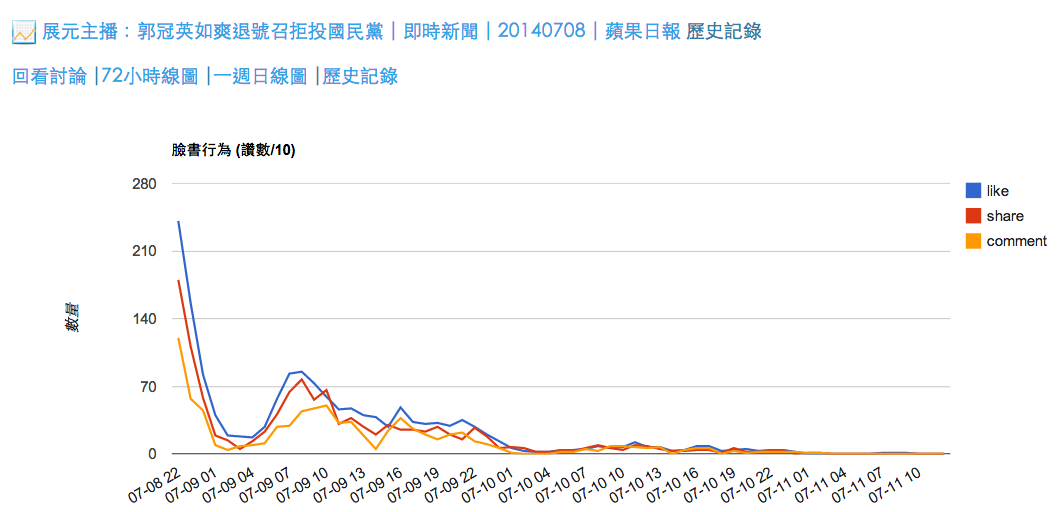

我們用下面四張圖來做例子好了:

當然大家可以直接去新做出來的臉書排行榜來看, 而上面四張圖, 其中黃色的評論, 若黃色線比紅色線 (分享) 低, 這個線圖很快就會消失, 相對的黃色線比紅色線高時 (數目多), 衰減程度就不會那麼快.

所以大家可以放下粉絲數, 甚至可以放下按讚數, 說不定最後更重要的是評論數, 由其是接下來的轉換率, 包含 CTR 等 Transfer rate 說不定最後的答案是在這邊.

[QOTD] 越多評論的往往代表話題性越高, 所以不是那種可以 "射後不理" 的類型, 因此繼續延燒的可能性越高, 而沒有持續的被關注就不會有繼續擴散的可能性了, 所以 "話題性" 可以決定一個連結的生命週期是相當合理的.

在做出臉書排行榜時, 最麻煩的不只是做出來, 雖然這真的很麻煩, 但接下來的問題是要如何呈現, 也就是在資料探勘中的 Data Presentation, 然後才是要發現甚麼事....

這系統既然是須要抓出連結在臉書分享, 按讚, 評論的狀況, 也就是很頻繁的去計算, 所以要看到一則訊息是如何被討論, 如何被分享, 如何被按讚不是問題, 重點是怎麼看, 最直接想到的方法就是依時間去區分, 做出每日, 每週, 每月的排行榜, 然後可以的話可以針對來源出處做分類, 或者議題做分類然後獲得不同的觀點, 甚只也包含分類內的比較與排行, 這都是放在 Todo 的.

當然除了做比較外, 去 Insight 透視一則連結的臉書行為特徵, 然後做出判斷, 預測, 做為下次操作的參考也是很重要的事, 而一則的連結一定有其特徵值:

1. 按讚分享評論的總數

2. 上面三個數字的曲線與趨勢

3. 按讚/分享比

4. 評論/分享比

5. 衰減程度

6. 目前熱度與週期位置

7. ..... 好多好多做不完.....

而直覺上在還沒有畫線時我最有興趣的事是 "按讚/分享" 比, 當然後面 5, 6 對系統對了解狀況更重要, 但若能透過一兩個數字的指數化分析能夠獲得甚麼結論, 是最直接的, 只是看了許久, 也看不出個所以然 (雖然是有, 但不明鮮, 以後再證明), 所以要能夠獲得甚麼想法, 最簡單的就是 Visualization (視覺化) 吧.

一做出來我震驚了 (來個震驚體), 原來這趨勢的重點不是 "按讚分享比", 而是 "評論分享比", 也就是要知道一個訊息未來還有沒有延燒的可能性, 主要是在大家最乎略的 "評論", 而不是大家熟知的 "按讚" 與 "分享".

當然這個不難想像, 越多評論的往往代表話題性越高, 所以不是那種可以 "射後不理" 的類型, 因此繼續延燒的可能性越高, 而沒有持續的被關注就不會有繼續擴散的可能性了, 所以 "話題性" 可以決定一個連結的生命週期是相當合理的.

只是到底甚麼樣的文章可以有很多討論呢? 主要分成幾點:

1. 非常偏頗的文章 (很有爭議的文章) : 當然這會造成一群人相當支持, 當然也會有人相當反對, 此時衝突就出來了.

2. 明顯錯誤的文章 (引戰文): 不是說出真正的事實, 而是說假話, 當然問題更多, 所以引戰文常常評論也相當高.

3. 罵人或想獲得別人認同的文章: 這當然是很多人最喜歡用的暗黑心法, 當然這評論包含附和或反對的討論與評論.

4. 挖掘問題或提出問題的文章: 要寫出這種文章是相當困難的, 甚至要花很多心力, 當然若是真的抓到重點, 這力量絕不輸給前三種文章, 只是這種文章是可遇不可求, 以及成本相當高, 所以很少出現.

我們用下面四張圖來做例子好了:

當然大家可以直接去新做出來的臉書排行榜來看, 而上面四張圖, 其中黃色的評論, 若黃色線比紅色線 (分享) 低, 這個線圖很快就會消失, 相對的黃色線比紅色線高時 (數目多), 衰減程度就不會那麼快.

所以大家可以放下粉絲數, 甚至可以放下按讚數, 說不定最後更重要的是評論數, 由其是接下來的轉換率, 包含 CTR 等 Transfer rate 說不定最後的答案是在這邊.

2014年7月9日 星期三

該禁的不是 Uber, 而是計程車

記得有人曾經說過一句話, 若是把台北把計程車給封印起來, 台北的交通會好上一倍, 因為計程車有超過一半的時間不是在讓人到達目的地, 而是浪費汽油資源, 浪費司機時間, 浪費道路流量.

計程車為甚麼要這麼浪費, 這樣的目的只是讓一些人, 透過隨招即有來節省一點時間, 雖然說很多狀況與很多地方都是招不到, 所以也節省不到時間, 但這種情形就有點感覺是習慣使然, 這種習慣帶來這樣的市場, 帶來這樣的狀況.

我們不須要用高道德標準來看人須不須要計程車, 但如何在改善交通, 節省資源, 甚至更可以節省時間, 創造價值的角度來看, 我們是否真的可以建立一套系統能夠實現這願望.

我一直認為, 政府是不須要 "創造" 甚麼經濟成長, 這應該由人民來主導, 而政府須要的是創造環境來讓經濟更順暢就夠了, 而其中最重要的一點就是: "交通".

在十幾年前因為參與一些 ITS (Intelligent Transport System) 的經驗, 也一直在想說透過資訊系統, 如何來輔助這樣的系統的建立, 能夠讓交通運輸降低資源須求但提高使用的情型, 以現在的角度來看, 就是如何利用 Big Data 來促成 "Smart City/智慧城市" 的可能性.

事實上我們不該只是討論 Uber 的合法性, 創新與創業的問題, 也不只只討論計程車生計等等的問題, 而是更應該去思考, 我們如何去創造出我們要的社會, 我們要的城市, 而我們知道影響到我們生活與情續最大的一個關鍵也是 "交通".

要設計出一套系統能夠讓接送過程, 與等待時間所造成的浪費, 甚至也能降低乘客的等待時間, 最重要的關鍵就是 "能夠預測出乘客的須求, 並規劃出最省資源的可能性", 這樣就可以做到了, 這句話聽起來很簡單, 但真的要實作是沒那麼簡單, 因為能夠預測未來是最困難的.

但話說那麼困難, 事實上每一個計程車司機都有一個能夠預測的頭腦, 有時他們的經驗與準確度是可以嚇死人的, 所以聽起來也不是完全做不到, 只是這種經驗與預測能不能被記錄, 被擴大, 被實用而已.

在 10 年之前就有推出 Smart City 的計劃, 但這些計劃有很多前置動作是沒有完成的, 也就是那時候得資訊系統, 要知道人流與車流的成本太高了, 所以在資料不足的情型下準確度當然不足, 所以效用與實用就大打折扣, 而現在的世界已經不一樣了, 要精確的知道人流與車流已經沒有那麼困難, 甚至要進一步的做出預測或輔助系統跟以前的環境與條件好很多了.

甚至下一步的建立交通的共享經濟, 公用腳踏車, 公用機車或汽車, 甚至是 "共享交通工具" 等等的概念也不是沒有人想過, 甚至有很多人在做或想做, 只是這部份說要做出實用須要很大的量變到質變, 就像是 U-Bike 之前的公共腳踏車不是沒有推動過, 但在之前沒有足夠的資訊系統讓大家租借與使用方便之前, 以及付款機制更便利之前, 甚至最重要的是足夠的 "量" 之前, 已經有太多次失敗, 但這樣不代表這概念不會成功, 而現在不是就成功了嗎?

所以真的要建立智慧交通, 智慧城市也不是一蹴可及的, 但也不是做不到, 甚至我認為台灣或台北市有很多機會點都比很多國家城市有更好的基礎, 無論是網路使用率或心態等等, 雖然不會是最有利, 但也至於最差, 再加上台灣工程師的能力, 與台灣的產業, 倒是很有機會去打造出真正的 Smart City.

只是依台灣現在的政商模式, 更容易發生就像我當初為甚麼離開當時 ITS 計劃的原因, 也包含我們已經很熟知的 "遠通電收" 事件, 反而浪費更多的資源去打造出這樣的系統, 或者是明明有機會做得更好卻沒有去做, 更像是現在在討論 Uber 與計程車的問題......

所以我們該禁的不是 Uber, 而是計程車, 但也不是該禁的是計程車, 而是我們要去讓像計程車這樣的交通系統更進化, 讓這種花太多人力資源與能源, 占據道路面積吞吐量的計程車, 在很多地方很多角落可以升級成 "客製化共用汽車系統", 讓原本傳統計程車系統去轉型, 而不是透過 "法律去禁止", 就像是我們在面對 Uber 一樣.

接下來我們該怎做, 事實上我也知道台灣有不少人已經在規劃與實驗, 再加上國外有更多的經驗與實例, 這些技術與資源也都慢慢解決與成熟, 真正的問題不是怎做而已, 而是我們的心態, 更包含我們對社會的期許, 以及接下來大家所須要的努力, 以及 Big Data!!!!!

--------------------------------

這邊舉個已經實作的例子, 就像是 Google Now 一樣, 可以從 Android 手機來知道一個人移動改變, 就可以輕易判斷出在今年五月一日上線的 Parking Location (停車地點).

透過這樣的機制, 可以發展出即時人流與車流的交通狀況與須求, 甚至可以發展成預測出交通運輸的須求的系統, 若是加以結合日曆或行事曆系統, 就可以知道活動與人潮的須求, 提高準確度, 做出一套交通預測與規劃系統.

甚至政府該做只是這套系統後, 提供資訊給計程車司機, 誰說要達到目標是很困難的?

圖例來源:

http://www.ehi.eu/news-item/commission-launches-innovation-partnership-smart-cities-and-communities

http://www.digitaltrends.com/mobile/google-now-soon-reminding-parked/#!ba0Qwa

計程車為甚麼要這麼浪費, 這樣的目的只是讓一些人, 透過隨招即有來節省一點時間, 雖然說很多狀況與很多地方都是招不到, 所以也節省不到時間, 但這種情形就有點感覺是習慣使然, 這種習慣帶來這樣的市場, 帶來這樣的狀況.

我們不須要用高道德標準來看人須不須要計程車, 但如何在改善交通, 節省資源, 甚至更可以節省時間, 創造價值的角度來看, 我們是否真的可以建立一套系統能夠實現這願望.

我一直認為, 政府是不須要 "創造" 甚麼經濟成長, 這應該由人民來主導, 而政府須要的是創造環境來讓經濟更順暢就夠了, 而其中最重要的一點就是: "交通".

在十幾年前因為參與一些 ITS (Intelligent Transport System) 的經驗, 也一直在想說透過資訊系統, 如何來輔助這樣的系統的建立, 能夠讓交通運輸降低資源須求但提高使用的情型, 以現在的角度來看, 就是如何利用 Big Data 來促成 "Smart City/智慧城市" 的可能性.

事實上我們不該只是討論 Uber 的合法性, 創新與創業的問題, 也不只只討論計程車生計等等的問題, 而是更應該去思考, 我們如何去創造出我們要的社會, 我們要的城市, 而我們知道影響到我們生活與情續最大的一個關鍵也是 "交通".

要設計出一套系統能夠讓接送過程, 與等待時間所造成的浪費, 甚至也能降低乘客的等待時間, 最重要的關鍵就是 "能夠預測出乘客的須求, 並規劃出最省資源的可能性", 這樣就可以做到了, 這句話聽起來很簡單, 但真的要實作是沒那麼簡單, 因為能夠預測未來是最困難的.

但話說那麼困難, 事實上每一個計程車司機都有一個能夠預測的頭腦, 有時他們的經驗與準確度是可以嚇死人的, 所以聽起來也不是完全做不到, 只是這種經驗與預測能不能被記錄, 被擴大, 被實用而已.

在 10 年之前就有推出 Smart City 的計劃, 但這些計劃有很多前置動作是沒有完成的, 也就是那時候得資訊系統, 要知道人流與車流的成本太高了, 所以在資料不足的情型下準確度當然不足, 所以效用與實用就大打折扣, 而現在的世界已經不一樣了, 要精確的知道人流與車流已經沒有那麼困難, 甚至要進一步的做出預測或輔助系統跟以前的環境與條件好很多了.

甚至下一步的建立交通的共享經濟, 公用腳踏車, 公用機車或汽車, 甚至是 "共享交通工具" 等等的概念也不是沒有人想過, 甚至有很多人在做或想做, 只是這部份說要做出實用須要很大的量變到質變, 就像是 U-Bike 之前的公共腳踏車不是沒有推動過, 但在之前沒有足夠的資訊系統讓大家租借與使用方便之前, 以及付款機制更便利之前, 甚至最重要的是足夠的 "量" 之前, 已經有太多次失敗, 但這樣不代表這概念不會成功, 而現在不是就成功了嗎?

所以真的要建立智慧交通, 智慧城市也不是一蹴可及的, 但也不是做不到, 甚至我認為台灣或台北市有很多機會點都比很多國家城市有更好的基礎, 無論是網路使用率或心態等等, 雖然不會是最有利, 但也至於最差, 再加上台灣工程師的能力, 與台灣的產業, 倒是很有機會去打造出真正的 Smart City.

只是依台灣現在的政商模式, 更容易發生就像我當初為甚麼離開當時 ITS 計劃的原因, 也包含我們已經很熟知的 "遠通電收" 事件, 反而浪費更多的資源去打造出這樣的系統, 或者是明明有機會做得更好卻沒有去做, 更像是現在在討論 Uber 與計程車的問題......

所以我們該禁的不是 Uber, 而是計程車, 但也不是該禁的是計程車, 而是我們要去讓像計程車這樣的交通系統更進化, 讓這種花太多人力資源與能源, 占據道路面積吞吐量的計程車, 在很多地方很多角落可以升級成 "客製化共用汽車系統", 讓原本傳統計程車系統去轉型, 而不是透過 "法律去禁止", 就像是我們在面對 Uber 一樣.

接下來我們該怎做, 事實上我也知道台灣有不少人已經在規劃與實驗, 再加上國外有更多的經驗與實例, 這些技術與資源也都慢慢解決與成熟, 真正的問題不是怎做而已, 而是我們的心態, 更包含我們對社會的期許, 以及接下來大家所須要的努力, 以及 Big Data!!!!!

--------------------------------

這邊舉個已經實作的例子, 就像是 Google Now 一樣, 可以從 Android 手機來知道一個人移動改變, 就可以輕易判斷出在今年五月一日上線的 Parking Location (停車地點).

透過這樣的機制, 可以發展出即時人流與車流的交通狀況與須求, 甚至可以發展成預測出交通運輸的須求的系統, 若是加以結合日曆或行事曆系統, 就可以知道活動與人潮的須求, 提高準確度, 做出一套交通預測與規劃系統.

甚至政府該做只是這套系統後, 提供資訊給計程車司機, 誰說要達到目標是很困難的?

圖例來源:

http://www.ehi.eu/news-item/commission-launches-innovation-partnership-smart-cities-and-communities

http://www.digitaltrends.com/mobile/google-now-soon-reminding-parked/#!ba0Qwa

2014年7月8日 星期二

從網路行為層級來看網路民意趨探...

要去看一個議題的熱度, 可以去看這議題被多少新聞提及, 包含字數, 版面, 或者是電視的秒數等等的計算, 可以看到這議題的熱度, 但這頂多是大眾傳播媒體的觀點, 而我們知道現在大眾媒體已經很容易被操控, 有時報導的不只有很多置入, 更有很多炒作, 雖然不否認這些都會影響到民眾, 但這些議題在這些大眾媒體的熱門真的不能等於民眾關心的.

而在現在, 社群網站在社會中, 已經是訊息傳遞的中心了, 所以只要透過社群網站的分享狀況, 就可以看得出來一則訊息或一個議題的覆蓋率, 即使只是一則新聞, 或者是跟本被大眾媒體封鎖的小眾新聞, 透過社群網站的散播效用說不定更大, 所以透過了解社群網站對訊息與議題的覆蓋率 (或是觸及數), 更能夠精確知道民眾在關心的事.

不只如此, 透過進一步知道其真實的分享數目, 按讚數跟評論數之後, 想要真確的知道不同層級的民意也是不難做到的事, 因為閱讀只是一種角度, 而要真確的探知到完整的民意, 要從各種角度去思維:

1. 閱讀

2. 按讚

3. 搜尋

4. 留言

5. 分享

6. 發表

7. 行動

而林克傳說一開始是以 "覆蓋率" 為出發, 就是一則訊息在被分享之後, 能夠在一定時間內, 被多少人看到為基準, 也就是上面所寫的閱讀, 當然這邊能看到, 指的是有機會出現在多少人的動態消息, 而最後這些使用者有沒有打開, 或者是有看沒有到, 就不是林克傳說能夠解決的事, 但至少這是很接近閱讀的行為.

接下來更包含按讚, 留言, 分享各種層級的網路行為, 其中林克傳說第一階段解決了閱讀, 而在 Google/Bing Search Trend 中, 我們可以知道搜尋的行為, 再加上之前 SEO.datamining.tw 網點跟曾經做過的 "部落格好好讀", 從這可以看到大家的發表的方向, 而按讚, 分享與留言就靠這次去補足了.

之前的經驗, 發現即使是網路上的行為, 因為行為的動機與動力須求不同, 各個層面的表現結果也不同, 所以想要只透過一個層面去假設這是網路民意是很危險, 偏差是相當大的, 透過各個層面的切割剖析, 就會比較接近網路上的整體想法,....

雖然話說真的透過這些系統, 最後有極精確的知道網路上大家的想法, 但目前台灣社會還是有一群人不用網路的, 更且這群不用網路的人不是跟網路使用者是 "獨立分布", 也就是說只是抽樣的不同的隨機事件, 而是在思維邏輯與行為上本質有很大的差異, 甚至可以說是在某些民意是完全相反的, 這才是只有看網路民意最大的問題.

當然隨著時代的改變, 網路使用者 (網民) 從原本總人口的 10%, 20%, 40%, 到現在已經突破 50% 了, 甚至可以說已經有一半以上的人口脫離被大眾媒體僵化的思維所掌控, 也就是說在某種角度是從愚民的 "資訊被推送接受者", 到多少有能力去選擇資訊的人, 即使這在某些具有 "高道德意識" 的新聞從業人員, 會認為這樣的社會已經不再有 "美感" 而更低落, 也失去很多的一致性與道德性, 但在某方面, 這樣的轉變是讓更多人具有獨立人格也是好事, 不再只是被操控的受眾.

的確網路的社群媒體傳播, 會造成有些人已經開始有自己的想法, 雖然說這種狀況只是讓所謂的 "愚民" 社會變成到被自我與朋友限制的 "集體迷思", 甚至有些選擇不見得都是好的, 但身為一個人在這價值完成就應該去學習如何 "選擇", 而不是單純的被選擇.

所以當妳對一則訊息按下 "讚", 做出 "分享", 以及提出 "評論", 妳應該知道這些行為, 已經不只是在選擇自我成長的方向, 更是在一點點的在改變這社會, 難道不應該對此訊息多一點思考, 而不該只是個按讚的反射動作機器人, 因為當妳按下讚, 這訊息就會多一點被認同, 當妳按下分享, 這訊息就會更多人知道, 當妳作出評論, 這訊息就會改變妳與整個社會, 所以我們更應該的積極而認真的面對這些訊息有所行為, 透過這些行為來超脫這行為, 影響到網路與非網路, 讓我們對社會做出更多有意義的事.

圖: on his face is a map of the world

而在現在, 社群網站在社會中, 已經是訊息傳遞的中心了, 所以只要透過社群網站的分享狀況, 就可以看得出來一則訊息或一個議題的覆蓋率, 即使只是一則新聞, 或者是跟本被大眾媒體封鎖的小眾新聞, 透過社群網站的散播效用說不定更大, 所以透過了解社群網站對訊息與議題的覆蓋率 (或是觸及數), 更能夠精確知道民眾在關心的事.

不只如此, 透過進一步知道其真實的分享數目, 按讚數跟評論數之後, 想要真確的知道不同層級的民意也是不難做到的事, 因為閱讀只是一種角度, 而要真確的探知到完整的民意, 要從各種角度去思維:

1. 閱讀

2. 按讚

3. 搜尋

4. 留言

5. 分享

6. 發表

7. 行動

而林克傳說一開始是以 "覆蓋率" 為出發, 就是一則訊息在被分享之後, 能夠在一定時間內, 被多少人看到為基準, 也就是上面所寫的閱讀, 當然這邊能看到, 指的是有機會出現在多少人的動態消息, 而最後這些使用者有沒有打開, 或者是有看沒有到, 就不是林克傳說能夠解決的事, 但至少這是很接近閱讀的行為.

接下來更包含按讚, 留言, 分享各種層級的網路行為, 其中林克傳說第一階段解決了閱讀, 而在 Google/Bing Search Trend 中, 我們可以知道搜尋的行為, 再加上之前 SEO.datamining.tw 網點跟曾經做過的 "部落格好好讀", 從這可以看到大家的發表的方向, 而按讚, 分享與留言就靠這次去補足了.

之前的經驗, 發現即使是網路上的行為, 因為行為的動機與動力須求不同, 各個層面的表現結果也不同, 所以想要只透過一個層面去假設這是網路民意是很危險, 偏差是相當大的, 透過各個層面的切割剖析, 就會比較接近網路上的整體想法,....

雖然話說真的透過這些系統, 最後有極精確的知道網路上大家的想法, 但目前台灣社會還是有一群人不用網路的, 更且這群不用網路的人不是跟網路使用者是 "獨立分布", 也就是說只是抽樣的不同的隨機事件, 而是在思維邏輯與行為上本質有很大的差異, 甚至可以說是在某些民意是完全相反的, 這才是只有看網路民意最大的問題.

當然隨著時代的改變, 網路使用者 (網民) 從原本總人口的 10%, 20%, 40%, 到現在已經突破 50% 了, 甚至可以說已經有一半以上的人口脫離被大眾媒體僵化的思維所掌控, 也就是說在某種角度是從愚民的 "資訊被推送接受者", 到多少有能力去選擇資訊的人, 即使這在某些具有 "高道德意識" 的新聞從業人員, 會認為這樣的社會已經不再有 "美感" 而更低落, 也失去很多的一致性與道德性, 但在某方面, 這樣的轉變是讓更多人具有獨立人格也是好事, 不再只是被操控的受眾.

的確網路的社群媒體傳播, 會造成有些人已經開始有自己的想法, 雖然說這種狀況只是讓所謂的 "愚民" 社會變成到被自我與朋友限制的 "集體迷思", 甚至有些選擇不見得都是好的, 但身為一個人在這價值完成就應該去學習如何 "選擇", 而不是單純的被選擇.

所以當妳對一則訊息按下 "讚", 做出 "分享", 以及提出 "評論", 妳應該知道這些行為, 已經不只是在選擇自我成長的方向, 更是在一點點的在改變這社會, 難道不應該對此訊息多一點思考, 而不該只是個按讚的反射動作機器人, 因為當妳按下讚, 這訊息就會多一點被認同, 當妳按下分享, 這訊息就會更多人知道, 當妳作出評論, 這訊息就會改變妳與整個社會, 所以我們更應該的積極而認真的面對這些訊息有所行為, 透過這些行為來超脫這行為, 影響到網路與非網路, 讓我們對社會做出更多有意義的事.

圖: on his face is a map of the world

2014年7月1日 星期二

從兩個台灣工程師值不值八萬來看台灣老版的迷思

最近很火紅的一篇文章就是: "為什麼我甘願花 8 萬僱用法國工程師,也不給兩個台灣年輕人機會?", 這篇文章點出很多問題, 其中是下面三項是重點:

1. 全球性市場後的台灣競爭力

2. 英文的重要性

3. 台灣正規資訊教育的問題

這三個問題應該沒有人否認這問題不是問題, 甚至應該是問題相當嚴重.

只是第一個問題我比較少接觸, 我目前沒有真正跟印度越南人共事的經驗, 更不要說是競爭的經驗, 所以我對原作的話無法反駁.

而第二個問題雖然是問題, 只是我身邊的人英文都很好, 不乏在國外求學或工作經驗的人, 只是我也看到許多人 "怕英文" 這件事我也多少有點憂心, 這問題更出現在一些私立大學身上, 因為同儕與教學環境的關係, 英文的學習常會因此成長緩慢, 雖然這些狀況比較少在國立研究生身上出現, 但因為現在研究生人數越來越多, 所以整體平均程度多少會被往下拉一點是真的, 所以我是相當認同原作的話.

第三點更不用說了, 台灣的正規資訊教育真的有問題, 雖然這一半的問題不是在資訊教育, 而是在教育體制的本身, 學生不知為何而學這問題, 當沒有了學習動機, 學習效果就大打折扣, 這邊的前一個問題正是台灣學生缺乏實作精神所造成, 也包含了對社會的參與及獨立學習的能力等等因素.

但事實上我們也知道在資訊界能夠表現不錯的, 真的資訊科班出身只有一半, 其他非本科系出身的都靠有學習動機與自學能力的人補上, 但其中更有一個題目是透過這樣的學習, 尤其有些人更唸完大部份大學與研究所須要的課程, 此時若把這種人直接劃分為沒有經過資訊專業訓練的觀點來決定能力, 這樣就過於文憑主義了.

這篇文章點出的這三點整體而言都是問題, 但真正的問題不是這個阿, 真正的問題是:

這個結論從上面三點也跳太快了, 因為上面這三點真的存在, 也真的是問題, 但會導致這問題的原因是:

1. 為甚麼老版只願意給台灣工程師四萬元

2. 為甚麼台灣老版願意給國外工程師八萬元

這兩個問題可以延伸或來源自下面幾個問題:

3. 老版真的有能力衡量工程師價值嗎?

4. 老版真的有管道找到夠格的工程師嗎?

5. 台灣的老版真的有魅力吸引到不錯的工程師嗎?

就文章來看, 作者應該有能力判斷工程師的價值, 只是接下來的管道與魅力就是很大的問題, 因為要有管道與魅力吸引到夠格的工程師不只取決於領導者而已, 還包含同儕與產品等等因素, 很明顯的這家公司的產品原創性不足, 公司名聲也不夠, 然後包含老版或 IT 領導者及其部屬在工程師專業社群也沒有足夠的貢獻與知名度, 因此想要用很便宜的撿到不錯的工程師真的是有點緣木求魚.

在我接觸到有不錯工程師的公司很多, 例如 KKBox, Armorize 等公司的工程師素質都很高, 很不幸的他們都不是四萬元請得起的, 甚至是超過八萬十萬的, 因此我不懷疑很多台灣公司的老版跟本是標準的 "想要用香蕉來請獅子, 然後抱怨獅子都不理他", 跟本不了解這樣的薪資, 這樣的環境真的請得起好的員工嗎?

當然這問題不是出在這篇文章與這間公司與作者, 真正的問題是台灣整個就業環境, 其中最大的問題就是台灣的老版已經把薪資設定成如此低了, 也就是說現在台灣薪資水平已經低到這樣, 整個社會已經在自食其果了, 老版不願意花更多的錢找出更有能力做事的人, 員工發現怎做事也無法獲得回報, 台灣的產業就進入這樣的循環.

所以這間公司只是在這樣的循環中的一間公司, 無論是身受其害還是推波助瀾, 因此我們不該對作者有太多的苛責.

但我已經很肯定這家公司是不會請我的, 依照他們這樣的觀點, 他們只願意出我現在薪水的 1/4 不到而已, 很可惜我不是猴子, 雖然我也不是獅子, 因為真正的獅子的薪水比我高好幾倍, 說穿了我只是一隻貘.......

1. 全球性市場後的台灣競爭力

2. 英文的重要性

3. 台灣正規資訊教育的問題

這三個問題應該沒有人否認這問題不是問題, 甚至應該是問題相當嚴重.

只是第一個問題我比較少接觸, 我目前沒有真正跟印度越南人共事的經驗, 更不要說是競爭的經驗, 所以我對原作的話無法反駁.

而第二個問題雖然是問題, 只是我身邊的人英文都很好, 不乏在國外求學或工作經驗的人, 只是我也看到許多人 "怕英文" 這件事我也多少有點憂心, 這問題更出現在一些私立大學身上, 因為同儕與教學環境的關係, 英文的學習常會因此成長緩慢, 雖然這些狀況比較少在國立研究生身上出現, 但因為現在研究生人數越來越多, 所以整體平均程度多少會被往下拉一點是真的, 所以我是相當認同原作的話.

第三點更不用說了, 台灣的正規資訊教育真的有問題, 雖然這一半的問題不是在資訊教育, 而是在教育體制的本身, 學生不知為何而學這問題, 當沒有了學習動機, 學習效果就大打折扣, 這邊的前一個問題正是台灣學生缺乏實作精神所造成, 也包含了對社會的參與及獨立學習的能力等等因素.

但事實上我們也知道在資訊界能夠表現不錯的, 真的資訊科班出身只有一半, 其他非本科系出身的都靠有學習動機與自學能力的人補上, 但其中更有一個題目是透過這樣的學習, 尤其有些人更唸完大部份大學與研究所須要的課程, 此時若把這種人直接劃分為沒有經過資訊專業訓練的觀點來決定能力, 這樣就過於文憑主義了.

這篇文章點出的這三點整體而言都是問題, 但真正的問題不是這個阿, 真正的問題是:

為甚麼台灣老版只願意請四萬塊薪水的台灣工程師, 然後去說兩個四萬塊台灣工程師比不過八萬元的外國工程師

這個結論從上面三點也跳太快了, 因為上面這三點真的存在, 也真的是問題, 但會導致這問題的原因是:

1. 為甚麼老版只願意給台灣工程師四萬元

2. 為甚麼台灣老版願意給國外工程師八萬元

這兩個問題可以延伸或來源自下面幾個問題:

3. 老版真的有能力衡量工程師價值嗎?

4. 老版真的有管道找到夠格的工程師嗎?

5. 台灣的老版真的有魅力吸引到不錯的工程師嗎?

就文章來看, 作者應該有能力判斷工程師的價值, 只是接下來的管道與魅力就是很大的問題, 因為要有管道與魅力吸引到夠格的工程師不只取決於領導者而已, 還包含同儕與產品等等因素, 很明顯的這家公司的產品原創性不足, 公司名聲也不夠, 然後包含老版或 IT 領導者及其部屬在工程師專業社群也沒有足夠的貢獻與知名度, 因此想要用很便宜的撿到不錯的工程師真的是有點緣木求魚.

在我接觸到有不錯工程師的公司很多, 例如 KKBox, Armorize 等公司的工程師素質都很高, 很不幸的他們都不是四萬元請得起的, 甚至是超過八萬十萬的, 因此我不懷疑很多台灣公司的老版跟本是標準的 "想要用香蕉來請獅子, 然後抱怨獅子都不理他", 跟本不了解這樣的薪資, 這樣的環境真的請得起好的員工嗎?

當然這問題不是出在這篇文章與這間公司與作者, 真正的問題是台灣整個就業環境, 其中最大的問題就是台灣的老版已經把薪資設定成如此低了, 也就是說現在台灣薪資水平已經低到這樣, 整個社會已經在自食其果了, 老版不願意花更多的錢找出更有能力做事的人, 員工發現怎做事也無法獲得回報, 台灣的產業就進入這樣的循環.

所以這間公司只是在這樣的循環中的一間公司, 無論是身受其害還是推波助瀾, 因此我們不該對作者有太多的苛責.

但我已經很肯定這家公司是不會請我的, 依照他們這樣的觀點, 他們只願意出我現在薪水的 1/4 不到而已, 很可惜我不是猴子, 雖然我也不是獅子, 因為真正的獅子的薪水比我高好幾倍, 說穿了我只是一隻貘.......

2014年6月29日 星期日

為甚麼要參加/辦 Hackathon?

上一篇在 #hack4tainan 那篇講了有關台南黑客松 2014 的事, 在寫的過程中, 寫了一些有關為甚麼要辦 Hackathon 與為甚麼要參加 Hackathon 的一些事, 寫到超過一半, 所以就把這部分拆開來放這一篇.

事實上 Hackathon 的中心不是指那些 Coding 的 Programmer, 雖然一個系統要能運作, 若是完全沒有人寫程式是不行的, 但不代表寫程式是最重要的精神, 因為一個好的作品, 是須要有能夠作好系統架構的分析師與系統人員, 能夠對使用者介面了解的美術企劃, 加上能夠規劃出好作品且能夠做好簡報的產品企劃, 因此 Hack 或 Hacker 本來就不是專指程式設計師, 應該是指能夠有能力實作出作品的人.

只是現在的社會, 現在的產業, 現在的公司, 已經不把人當人看了, 只把人拆組成能夠賺錢的工具, 是否有實作能力, 做出作品已經不是重點, 而是以利潤為中心, 其他能夠外包就外包, 每一個人會的只是非常片面的東西, 對於產品的環節了解不多, 最後就是一個沒有實作能力的職員, 決定你未來的就是靠辦公室政爭來取勝.

雖然說透過 Hackathon 說能夠改變這樣的現狀是太言重了, 因為這問題不是只有個人而已, 但至少我們可以從個人做起, 所以參加黑克松能夠獲得甚麼呢?

1. 實作能力的提升: 當然無論是寫程式, 做美術, 或者是做簡報, 任何能力都是靠一次次的經驗所累積起來的, 尤其是真的做出作品的經驗學到的, 比任何課程或教科書來得多太多了, 沒有人是能夠一次就把事情做得很好, 下一次一定會比這次做得更好, 只是若沒有這一次那會有下一次?

2. 知道團隊在做甚麼: 一件事情的環節與須要的技能與工作是相當多的, 在一定的時間中, 一個人能做的是相當有限的, 團隊合作是很好的方式, 但在大部份的時間, 因為大家都在各自的空間做, 很難了解別人做事的時候的狀況與困難, 現在幾乎是面對面的一起做, 是完全不一樣的, 即使你沒有在做對方的事, 但也可以看到事情的架構與當人面對這事的情續與努力, 這才是真正的合作.

3. 了解同伴的個性與能力: 在通常超過 24 小時且過夜的這段時間, 不只從合作看到一個人的能力與特質, 更重要的可以看到人與人之間的關係與差異, 有些人是過於緊張, 但有些人是談笑用兵, 也有些人越挫越勇, 了解他人並找出專長與位置, 才能夠把產品做好, 此時無論就領導力與判斷力都是短時間內可以獲得很高的經驗值來升級.

4. 觀摹其他參賽隊伍與人: 不只是在一開始的 pitch 或最後的成果發表, 在整個實作的期間超過百人的人在一個會場, 此時可以到處走動看看別人用甚麼樣的開發環境, 用甚麼樣的電腦或筆店, 都是很有趣的觀察與學習, 且在跟他人聊天的過程更能夠直接的學到不少.

5. 體驗有時間性壓力的判斷: Hackathon 就是一個短時間不停歇的實作過程, 此時一定會遇到一些問題, 在有限的時間與資源下, 最後時刻能否做出好的作品受到大家的青睞, 也不是那麼簡單的事, 雖然在某方面這種決斷力跟平時的決策思考是不一樣的, 但在未來說不定會遇到的危機處理就派得少用場了.

6. 不小心得獎: 經過睡不好或沒有睡一個晚上或兩個晚上, 做出好的成果以及在台上有不錯的 Present 與 Demo, 接下來就是等著領獎慶功, 不得不否認的有時須要動機與動力才能夠把事情做得更好, 最後獲得好的果實是值的高興的.

7. 吃喝玩樂: 只是得獎的隊伍不是所有人, 但在這時間, 可以享用到豪華或寒酸的三餐, 喝不完的可樂與零食, 最後可能會有個堆積如山的雞排, 生命莫過如此?

當然這是好處都是對參加者而言, 對主辦單位透過這樣的活動推銷自己的名聲, 透過參賽者的創意了解主辦單位的產品還能夠做甚麼樣的加值與延伸都是很大的收獲, 甚至在這機會找到好的人才, 或是建立不錯的合作模式, 這都是 Hackathon 的價值.

除了辦公開的黑克松, 當然也可以辦給自家的員工參與, 此時不只讓員工的實力直接提升, 更可以建立出不錯的團隊, 創造出好的組織文化與環境, 所以在去年時不少國外的 Hacker 推廣公司辦 Hackathon, 認為黑客松既然能夠對參與者也這麼好的影響, 員工全員有這機會參與 Hackathon, 實力也一定會有所提升.

尤其在未來很多系統都是以 Big Data 為方向的創作, 面臨是須要更多的溝通環節, 若不靠 Hackathon 來腦力激盪, 或是從下到上, 從上到下的檢視系統分析是做不出好作品的, 甚至透過這樣的創作, 會讓作品的有效性, 接受度等等都可以做個檢驗, 因此不只是對人, 對成品更是很直接有效的證明其價值, 畢竟有時產品須要的不是討論, 而是 "Prototype"(原型) 做出來的實用後的感受, 會比任何開會預測與討論更準確.

最後, 你有沒有想做出甚麼東西, 有沒有想提升實力, 有沒有想找到朋友一起創作, 若想的話, 就去報名黑客松吧~~~~~

事實上 Hackathon 的中心不是指那些 Coding 的 Programmer, 雖然一個系統要能運作, 若是完全沒有人寫程式是不行的, 但不代表寫程式是最重要的精神, 因為一個好的作品, 是須要有能夠作好系統架構的分析師與系統人員, 能夠對使用者介面了解的美術企劃, 加上能夠規劃出好作品且能夠做好簡報的產品企劃, 因此 Hack 或 Hacker 本來就不是專指程式設計師, 應該是指能夠有能力實作出作品的人.

只是現在的社會, 現在的產業, 現在的公司, 已經不把人當人看了, 只把人拆組成能夠賺錢的工具, 是否有實作能力, 做出作品已經不是重點, 而是以利潤為中心, 其他能夠外包就外包, 每一個人會的只是非常片面的東西, 對於產品的環節了解不多, 最後就是一個沒有實作能力的職員, 決定你未來的就是靠辦公室政爭來取勝.

雖然說透過 Hackathon 說能夠改變這樣的現狀是太言重了, 因為這問題不是只有個人而已, 但至少我們可以從個人做起, 所以參加黑克松能夠獲得甚麼呢?

1. 實作能力的提升: 當然無論是寫程式, 做美術, 或者是做簡報, 任何能力都是靠一次次的經驗所累積起來的, 尤其是真的做出作品的經驗學到的, 比任何課程或教科書來得多太多了, 沒有人是能夠一次就把事情做得很好, 下一次一定會比這次做得更好, 只是若沒有這一次那會有下一次?

2. 知道團隊在做甚麼: 一件事情的環節與須要的技能與工作是相當多的, 在一定的時間中, 一個人能做的是相當有限的, 團隊合作是很好的方式, 但在大部份的時間, 因為大家都在各自的空間做, 很難了解別人做事的時候的狀況與困難, 現在幾乎是面對面的一起做, 是完全不一樣的, 即使你沒有在做對方的事, 但也可以看到事情的架構與當人面對這事的情續與努力, 這才是真正的合作.

3. 了解同伴的個性與能力: 在通常超過 24 小時且過夜的這段時間, 不只從合作看到一個人的能力與特質, 更重要的可以看到人與人之間的關係與差異, 有些人是過於緊張, 但有些人是談笑用兵, 也有些人越挫越勇, 了解他人並找出專長與位置, 才能夠把產品做好, 此時無論就領導力與判斷力都是短時間內可以獲得很高的經驗值來升級.

4. 觀摹其他參賽隊伍與人: 不只是在一開始的 pitch 或最後的成果發表, 在整個實作的期間超過百人的人在一個會場, 此時可以到處走動看看別人用甚麼樣的開發環境, 用甚麼樣的電腦或筆店, 都是很有趣的觀察與學習, 且在跟他人聊天的過程更能夠直接的學到不少.

5. 體驗有時間性壓力的判斷: Hackathon 就是一個短時間不停歇的實作過程, 此時一定會遇到一些問題, 在有限的時間與資源下, 最後時刻能否做出好的作品受到大家的青睞, 也不是那麼簡單的事, 雖然在某方面這種決斷力跟平時的決策思考是不一樣的, 但在未來說不定會遇到的危機處理就派得少用場了.

6. 不小心得獎: 經過睡不好或沒有睡一個晚上或兩個晚上, 做出好的成果以及在台上有不錯的 Present 與 Demo, 接下來就是等著領獎慶功, 不得不否認的有時須要動機與動力才能夠把事情做得更好, 最後獲得好的果實是值的高興的.

7. 吃喝玩樂: 只是得獎的隊伍不是所有人, 但在這時間, 可以享用到豪華或寒酸的三餐, 喝不完的可樂與零食, 最後可能會有個堆積如山的雞排, 生命莫過如此?

當然這是好處都是對參加者而言, 對主辦單位透過這樣的活動推銷自己的名聲, 透過參賽者的創意了解主辦單位的產品還能夠做甚麼樣的加值與延伸都是很大的收獲, 甚至在這機會找到好的人才, 或是建立不錯的合作模式, 這都是 Hackathon 的價值.

除了辦公開的黑克松, 當然也可以辦給自家的員工參與, 此時不只讓員工的實力直接提升, 更可以建立出不錯的團隊, 創造出好的組織文化與環境, 所以在去年時不少國外的 Hacker 推廣公司辦 Hackathon, 認為黑客松既然能夠對參與者也這麼好的影響, 員工全員有這機會參與 Hackathon, 實力也一定會有所提升.

尤其在未來很多系統都是以 Big Data 為方向的創作, 面臨是須要更多的溝通環節, 若不靠 Hackathon 來腦力激盪, 或是從下到上, 從上到下的檢視系統分析是做不出好作品的, 甚至透過這樣的創作, 會讓作品的有效性, 接受度等等都可以做個檢驗, 因此不只是對人, 對成品更是很直接有效的證明其價值, 畢竟有時產品須要的不是討論, 而是 "Prototype"(原型) 做出來的實用後的感受, 會比任何開會預測與討論更準確.

最後, 你有沒有想做出甚麼東西, 有沒有想提升實力, 有沒有想找到朋友一起創作, 若想的話, 就去報名黑客松吧~~~~~

2014年6月27日 星期五

Tainan Hackathon 2014 台南黑客松後記

這次台南的黑客松, 可以說是在台南市目前最大的 Hackathon, 因為之前大家從沒想過台南辦得出這麼大規模的黑客松, 有超過 100 多人參加這 33 小時的活動.

會辦黑客松是台南市政府想辦個跟文創相關的活動, 剛好台灣數位文化協會問我, 我當時一直在想著 Hackathon, 所以自然而然的脫口說辦黑客松好了, 當時大家還討論了一些如何用文創的角度來看黑客松, 而沒想到過了幾個星期, 就真的要辦了.

當然若只是辦 Hackathon 是不夠好而已, 因此就把焦點放在 Open Data 上面, 尤其是台南市在 Open Government 這塊可以說是做得相當好的, 不得不在這邊讚揚一下台灣數位文化協會幾個在南辦的朋友, 長期在台南經營下有所成果.

既然提到 Open Government 與 Open Data, 我就追加了 Open Civic 開放公民這個議題, 了政府要做 Open Data 開放資料, 推動開放政府 Open Government, 人民除了參與開放政府的運作外, 更要以身做則的做些開放市民該做的事.

而也在 Hackathon 那天也辦了個 Open Civic 講座, 很巧的是找了 g0v 以及沃草的人, 加上我自己與主辦單位 (台南市政府), 剛好是說開放公民要從個人下手, 然後組織運作 (g0v) 以及成立公司 (沃草), 也更須要公家機關 (政府) 的協助, 透過系統的實作, 經營, 然後民意的搜集與呈現, 才能做到 Open Civic 與 Open Government.

而我當天的投影片如下:

只是話說回來, 我那天講的不夠好, 因為知道是 45 分鐘, 想講的東西又很多, 前面就講得急了點, 所以感覺好像在背課文而不夠生動, 而後面放慢腳步後就好一些了, 只是相較前面兩位 Kiang 與雨蒼兩位講者的 Presentation 就遜色很多了, 還虧我提議主題是我最熟的 Open Civic.

在台南辦 Hackathon, 參加的不只是台南人, 而外地的人來參加, 就少不了美食, 第一天的晚餐是永樂燒肉飯, 第二天的中餐是日喜雞腿蒸蛋飯, 我知道有人在詢問是甚麼, 所以很刻意的寫出來.

最後第二天下午重頭戲就是評審了, 35 隊聽 3 分鐘就是個接近 2 小時的轟炸, 要從中取出前三名以及台南特別獎真的是一刻也不得閒, 若下次超過 2 小時, 真的會建議主辦單位給評審有個空檔呼吸一下空氣.

雖然說在一個半小時聽完這麼多參賽隊伍評分很累, 但更累的是參賽者, 所以更要認真做, 而在這邊, 我大概歸納我這次評審的感覺:

1. 我最喜歡的是一個利用 Open311 做開放平台的, 只可惜因為平均分數不夠, 我就放棄獨排眾議幫他們逆轉.

2. 因為三分鐘的 Presentation, 對很多做得豐富的就很吃虧, 又加上 Demo, 三分鐘真的不太夠, 下次可以改為五分鐘, 且給評審一個喘息空間.

3. 也因為沒有足夠的 Demo 與沒有 Code Review, 在某方面只要題目訂好了就決定名次, 幸好最後得獎的我大都認同.

4. 這次評分項目有一項台南在地化, 所以很多 "By the way" 台南產業可以應用的就很吃虧, 即使成熟度很夠, 但最後雖然緊追在五名後, 但最後沒得獎也是很可惜.

5. 原本我很擔心學生組表現不會很好, 畢竟有些職業級的就經驗與能力本來就有差距, 所以有建議前三名至少要有一組學生的, 幸而最後前三名本來就有學生團隊, 且除外的整體水準也不錯, 此時也燃起我對未來的期望.

6. 比較可惜的還是大多人在題目都沒有太多跳脫, 不是在美食, 旅遊, 古蹟, 若題目沒有特色的話成熟度就變得很重要, 而 Hackathon 本來就不太可能足夠成熟, 所以在這部份很吃虧.

但不得不否認的, 最後的成果比我預期好很多, 尤其參賽者的表現讓我發現即使我參賽, 也不見得能夠得名, 而原本擔心的台南地方開放資料使用不多的憂慮, 也隨著看到大家的題目讓我放心, 最後更發現這樣的 Hackathon 對地方的人才, 對地方發展的刺激都是有相當正面的鼓舞, 真的還是蠻希望這種黑客松能夠遍地開花阿...

會辦黑客松是台南市政府想辦個跟文創相關的活動, 剛好台灣數位文化協會問我, 我當時一直在想著 Hackathon, 所以自然而然的脫口說辦黑客松好了, 當時大家還討論了一些如何用文創的角度來看黑客松, 而沒想到過了幾個星期, 就真的要辦了.

當然若只是辦 Hackathon 是不夠好而已, 因此就把焦點放在 Open Data 上面, 尤其是台南市在 Open Government 這塊可以說是做得相當好的, 不得不在這邊讚揚一下台灣數位文化協會幾個在南辦的朋友, 長期在台南經營下有所成果.

既然提到 Open Government 與 Open Data, 我就追加了 Open Civic 開放公民這個議題, 了政府要做 Open Data 開放資料, 推動開放政府 Open Government, 人民除了參與開放政府的運作外, 更要以身做則的做些開放市民該做的事.

而也在 Hackathon 那天也辦了個 Open Civic 講座, 很巧的是找了 g0v 以及沃草的人, 加上我自己與主辦單位 (台南市政府), 剛好是說開放公民要從個人下手, 然後組織運作 (g0v) 以及成立公司 (沃草), 也更須要公家機關 (政府) 的協助, 透過系統的實作, 經營, 然後民意的搜集與呈現, 才能做到 Open Civic 與 Open Government.

而我當天的投影片如下:

Open civic 開放公民 from Gene Hong

只是話說回來, 我那天講的不夠好, 因為知道是 45 分鐘, 想講的東西又很多, 前面就講得急了點, 所以感覺好像在背課文而不夠生動, 而後面放慢腳步後就好一些了, 只是相較前面兩位 Kiang 與雨蒼兩位講者的 Presentation 就遜色很多了, 還虧我提議主題是我最熟的 Open Civic.

在台南辦 Hackathon, 參加的不只是台南人, 而外地的人來參加, 就少不了美食, 第一天的晚餐是永樂燒肉飯, 第二天的中餐是日喜雞腿蒸蛋飯, 我知道有人在詢問是甚麼, 所以很刻意的寫出來.

最後第二天下午重頭戲就是評審了, 35 隊聽 3 分鐘就是個接近 2 小時的轟炸, 要從中取出前三名以及台南特別獎真的是一刻也不得閒, 若下次超過 2 小時, 真的會建議主辦單位給評審有個空檔呼吸一下空氣.

雖然說在一個半小時聽完這麼多參賽隊伍評分很累, 但更累的是參賽者, 所以更要認真做, 而在這邊, 我大概歸納我這次評審的感覺:

1. 我最喜歡的是一個利用 Open311 做開放平台的, 只可惜因為平均分數不夠, 我就放棄獨排眾議幫他們逆轉.

2. 因為三分鐘的 Presentation, 對很多做得豐富的就很吃虧, 又加上 Demo, 三分鐘真的不太夠, 下次可以改為五分鐘, 且給評審一個喘息空間.

3. 也因為沒有足夠的 Demo 與沒有 Code Review, 在某方面只要題目訂好了就決定名次, 幸好最後得獎的我大都認同.

4. 這次評分項目有一項台南在地化, 所以很多 "By the way" 台南產業可以應用的就很吃虧, 即使成熟度很夠, 但最後雖然緊追在五名後, 但最後沒得獎也是很可惜.

5. 原本我很擔心學生組表現不會很好, 畢竟有些職業級的就經驗與能力本來就有差距, 所以有建議前三名至少要有一組學生的, 幸而最後前三名本來就有學生團隊, 且除外的整體水準也不錯, 此時也燃起我對未來的期望.

6. 比較可惜的還是大多人在題目都沒有太多跳脫, 不是在美食, 旅遊, 古蹟, 若題目沒有特色的話成熟度就變得很重要, 而 Hackathon 本來就不太可能足夠成熟, 所以在這部份很吃虧.

但不得不否認的, 最後的成果比我預期好很多, 尤其參賽者的表現讓我發現即使我參賽, 也不見得能夠得名, 而原本擔心的台南地方開放資料使用不多的憂慮, 也隨著看到大家的題目讓我放心, 最後更發現這樣的 Hackathon 對地方的人才, 對地方發展的刺激都是有相當正面的鼓舞, 真的還是蠻希望這種黑客松能夠遍地開花阿...

2014年6月10日 星期二

媒體在社群網路的消長分析 (2014前半年)

林克傳說是一個 Open Civic (開放公民) 的實作系統, 原本的目的是透過這樣的系統讓大家互相交流與討論, 但在還沒完全成型時, 直接拿來利用的是媒體, 其中最重要的就是可以看到最熱門的議題是甚麼.

但相反的, 也可以從林克傳說去檢視媒體, 而在之前的 "服貿媒體分眾媒體的光譜分析" 就有寫過了, 這就是一種很有趣的角度, 只是那個是以一個議題來去分析, 事實上林克傳說能夠做還要更多.

其中比較有趣的是可以從林克傳說可以看 "媒體在社群網路的消長", 甚至可以推敲很多因果:

在去年年底的時候, 媒體在社群網路大概是這樣:

1. 第一名是 ETToday, 尤其是鍵盤大檸檬很受社群歡迎, 可以說被分享散播最廣的媒體.

2. 緊追在後的蘋果日報, 挾著有大量記者的優勢產出很多不錯的新聞, 咬著 ETToday 不放.

3. 自由電子報雖然是第三名, 但離前兩名有段距離, 尤於自由時報偏綠的立場, 在社群較受歡迎.

4. 第四名是 UDN, 中時與 Yahoo 一個大混戰, 雖然離前三名有點距離, 但後面的也差距更大.

但這半年發生了很多事:

1. 蘋果推出了即時新聞, 在這時候蘋果已經追上 ETToday.

2. 在 318 太陽花學運之後, 透過了即時轉播等等的機制, 蘋果逼下了 ETToday.

3. 自由電子報在 318 的立場不明, 造成大量的流失, 其中也是因為自由電子報此時在內部改組造成對此事件沒有跟上, 失去穩坐第三名的資格.

4. 風傳媒, 新頭殼, 關鍵評論網在這時候掘起, 第三名的混戰又多了三個競爭對手.

5. 轉貼站開始興起, 而 Yahoo 新聞已經失去了社群散播的影響力, 可能會是這次混戰第一個出局者.

大家可以從下圖看出個端倪:

這圖表是在 http://link.que.tw/groupchart.php?gid=3 可以看到每天每小時最新的戰況.

當然這分析是每一個人都可以用自己的角度來解讀, 前面的幾點, 是個大綱, 事實上還有很多細節可以討論, 其中還可以有一個嚴肅的討論: "轉貼站是否真的擠壓了認真寫作者的空間", 這個就留到下次再講吧.

但相反的, 也可以從林克傳說去檢視媒體, 而在之前的 "服貿媒體分眾媒體的光譜分析" 就有寫過了, 這就是一種很有趣的角度, 只是那個是以一個議題來去分析, 事實上林克傳說能夠做還要更多.

其中比較有趣的是可以從林克傳說可以看 "媒體在社群網路的消長", 甚至可以推敲很多因果:

在去年年底的時候, 媒體在社群網路大概是這樣:

1. 第一名是 ETToday, 尤其是鍵盤大檸檬很受社群歡迎, 可以說被分享散播最廣的媒體.

2. 緊追在後的蘋果日報, 挾著有大量記者的優勢產出很多不錯的新聞, 咬著 ETToday 不放.

3. 自由電子報雖然是第三名, 但離前兩名有段距離, 尤於自由時報偏綠的立場, 在社群較受歡迎.

4. 第四名是 UDN, 中時與 Yahoo 一個大混戰, 雖然離前三名有點距離, 但後面的也差距更大.

但這半年發生了很多事:

1. 蘋果推出了即時新聞, 在這時候蘋果已經追上 ETToday.

2. 在 318 太陽花學運之後, 透過了即時轉播等等的機制, 蘋果逼下了 ETToday.

3. 自由電子報在 318 的立場不明, 造成大量的流失, 其中也是因為自由電子報此時在內部改組造成對此事件沒有跟上, 失去穩坐第三名的資格.

4. 風傳媒, 新頭殼, 關鍵評論網在這時候掘起, 第三名的混戰又多了三個競爭對手.

5. 轉貼站開始興起, 而 Yahoo 新聞已經失去了社群散播的影響力, 可能會是這次混戰第一個出局者.

大家可以從下圖看出個端倪:

這圖表是在 http://link.que.tw/groupchart.php?gid=3 可以看到每天每小時最新的戰況.

當然這分析是每一個人都可以用自己的角度來解讀, 前面的幾點, 是個大綱, 事實上還有很多細節可以討論, 其中還可以有一個嚴肅的討論: "轉貼站是否真的擠壓了認真寫作者的空間", 這個就留到下次再講吧.

2014年5月30日 星期五

妳適合那種網路工作者? (彼得塔之鏡/Big Data Mirror)

最幾天戴季全突然又在網路圈引起一個波瀾, 雖然說最後似乎是戴總拒絕了民進黨的邀約, 只是原始的新聞是否只是種風向球呢? 因為當時傳出這新聞時, 網路圈真的是熱熱鬧鬧的討論, 當然有人認為民進黨做了個好的示範, 但也有人認為這是個壞決策, 無論如何現在已經不用討論了.

當然其中有一個有趣的討論, 要怎樣屬性的網路工作人, 才能夠年薪千萬或者是是成為知名被延攬的人呢? 這時候彼得塔之鏡就可以派上用場, 雖然我們沒有拿到戴季全的授權, 所以只能用推測的, 在之前, 我們先就定義出網路工作者的屬性:

1. 網路資本家: 等級最高, 可以指揮寫作家, 左右評論家, 可以決斷資源的使用, 大家都只能聽他的.

2. 網路評論家: 鄙昵其他網路工作者, 評斷別人做錯的事情, 是網路主要的意見領袖.

3. 網路寫作家: 是網路產業的最大貢獻內容者, 努力的寫作賺取微薄的薪水.

4. 網路宅在家: 是網路產業的消費者, 也就是鄉民(?)

不難得知, 戴季全先生應該是網路資本家, 在網路世界擁有很多資源, 不只在網路界是知名人物, 在其他領域更是關係良好, 不知道有誰能夠請戴先生授權給我們 Big Data Mirror, 透過這樣的分析, 讓大家學習如何成為這樣的成功者所須要的屬性與步驟.

在這邊我們來研究這四種網路工作者的人, 會閱讀資訊的屬性差異為何, 就下面我們來定義一些因果關係:

1. 網路資本家: 當然主要閱讀的是像 TechOrange 之類的文章, 也會讀數位時代之類的媒體.

2. 網路評論家: 網路評論家的媒體直覺想到的就是 Circle, 其外還是有一些類似屬性或個人的粉絲團.

3. 網路寫作家: 這個就較多, 包含 Cool3c, 科技新報, 這些是網路寫作者資訊來源或產出的媒體.

4. 網路宅在家: Mobile01, 還有許許多多部落格.

然後我們來做些實驗, 此時我就拿我認識的朋友來測試 (呵呵), 一個是知名的網路酸哥 Ken Hsu, 一個是網路內容產出的佼佼者鄭龜, 可以看得出來說要一個人只擁有一種屬性是很難的, 雖然從下表看得出來他們兩個在寫作家或評論家都有各自的擅長與占比, 甚至這四種屬性或多或少也有差異, 這時大家可以去看看自己這四種屬性是怎樣分布的.

大家可以到 http://fans.que.tw/2/internet/501019727 來看自己與跟我比較.

會做這例子是因為有個朋友說對網路工作已經越來越沒有感覺了, 雖然用這例子說要去激勵人似乎也沒甚麼著力點, 而原本我是想透過 電影, 美食, ACG 等等跟這些較有消費意義的做例子, 但還有很多後面的系統沒有完成, 所以就不會想拿出來推銷.

這系統須要大家的回饋, 不只是做測試而已, 因為在這邊演算法須要調整的地方還很多, 謝謝大家.

當然其中有一個有趣的討論, 要怎樣屬性的網路工作人, 才能夠年薪千萬或者是是成為知名被延攬的人呢? 這時候彼得塔之鏡就可以派上用場, 雖然我們沒有拿到戴季全的授權, 所以只能用推測的, 在之前, 我們先就定義出網路工作者的屬性:

1. 網路資本家: 等級最高, 可以指揮寫作家, 左右評論家, 可以決斷資源的使用, 大家都只能聽他的.

2. 網路評論家: 鄙昵其他網路工作者, 評斷別人做錯的事情, 是網路主要的意見領袖.

3. 網路寫作家: 是網路產業的最大貢獻內容者, 努力的寫作賺取微薄的薪水.

4. 網路宅在家: 是網路產業的消費者, 也就是鄉民(?)

不難得知, 戴季全先生應該是網路資本家, 在網路世界擁有很多資源, 不只在網路界是知名人物, 在其他領域更是關係良好, 不知道有誰能夠請戴先生授權給我們 Big Data Mirror, 透過這樣的分析, 讓大家學習如何成為這樣的成功者所須要的屬性與步驟.

在這邊我們來研究這四種網路工作者的人, 會閱讀資訊的屬性差異為何, 就下面我們來定義一些因果關係:

1. 網路資本家: 當然主要閱讀的是像 TechOrange 之類的文章, 也會讀數位時代之類的媒體.

2. 網路評論家: 網路評論家的媒體直覺想到的就是 Circle, 其外還是有一些類似屬性或個人的粉絲團.

3. 網路寫作家: 這個就較多, 包含 Cool3c, 科技新報, 這些是網路寫作者資訊來源或產出的媒體.

4. 網路宅在家: Mobile01, 還有許許多多部落格.

然後我們來做些實驗, 此時我就拿我認識的朋友來測試 (呵呵), 一個是知名的網路酸哥 Ken Hsu, 一個是網路內容產出的佼佼者鄭龜, 可以看得出來說要一個人只擁有一種屬性是很難的, 雖然從下表看得出來他們兩個在寫作家或評論家都有各自的擅長與占比, 甚至這四種屬性或多或少也有差異, 這時大家可以去看看自己這四種屬性是怎樣分布的.

大家可以到 http://fans.que.tw/2/internet/501019727 來看自己與跟我比較.

會做這例子是因為有個朋友說對網路工作已經越來越沒有感覺了, 雖然用這例子說要去激勵人似乎也沒甚麼著力點, 而原本我是想透過 電影, 美食, ACG 等等跟這些較有消費意義的做例子, 但還有很多後面的系統沒有完成, 所以就不會想拿出來推銷.

這系統須要大家的回饋, 不只是做測試而已, 因為在這邊演算法須要調整的地方還很多, 謝謝大家.

彼得塔之鏡 (Big Data Mirror)

彼得塔之鏡是一個很特別的計劃, 甚至是在某方面是獨立的計劃, 這是一個透過一種演算法, 大量降冪解空間 (可能性/計算量), 說成白話文, 就是 Big Data 真正的應用與實作, 尤其是在很低的運算成本下, 來達到很高的準確度.

而這個演算法, 是非常有趣的一個發想與經驗, 我在這邊是命名為 "工頭監演算法", 因為一開始是工頭監認真開玩笑的把白色正義粉絲團拿出來說: "這是壞朋友刪除系統", 此時受到很多人附和, 我也覺得這是相當有趣且有用的觀點, 因此就開始發想:

只是很多人應該會問, 那這系統是用來做甚麼呢? 當然不是用來刪好友的, 最重要的有幾個方向:

1. 若這些粉絲團是一種產品相關, 例如手機, 音響, 透過這樣的機制, 可以找到那些人對這產品越了解, 甚至是越有勸敗力, 因為他是這些產品的訊息中心.

2. 若這些是種跟工作有關的能力, 就可以算出這個人對這專長投入的程度, 例如用 PHP, Big Data 的粉絲團, 就可以篩出有這種能力, 或透過他可以尋找到這種能力的人.

3. 若這些粉絲團是種個性或是特殊興趣, 就可以變成做為性格分析的系統, 就會像透過分析出來的心理測驗結果, 例如你是不是文藝青年那樣, 可以從文青會加入的粉絲團做分析.

4. 若粉絲團屬性是種議題, 就可以看得出來這個人的想法, 即使他沒有真的說出來, 但他朋友就會幫他說, 例如他是否贊成廢除死刑或反對廢除死刑, 這樣就是個表態系統.

5. 若這粉絲團是種興趣, 有時就可以當作交友系統, 篩選出跟你有類似興趣的人, 這樣會比很多交友系統來得準.

當然這些都是可以是種單一性向的計算與分析, 有時可以做複合性的比較:

6. 若粉絲團是指向某些候選人, 就變成知道一個人對於選舉時支持的傾向, 或者是動員的對象, 例如就可以知道一個人是支持柯文哲還是連勝文, 或者是馮光遠之類.

7. 若粉絲團是種有差異的屬性, 就可以變成成份分析機, 例如可以知道這個人對網路的認知差異, 例如是主張創業, 或文藝, 或者是評論等等.

8. 若這些粉絲團是競業的產品, 你可以透過這個幫使用者做建議與篩選, 說不定可以做出最好的消費決策避免錯誤消費.

事實上能夠派上用場的機會真的很多, 取決於你如何定義粉絲團, 找到其因子, 然後去總合或去比較, 或者是去排序, 或者是用來篩選, 而這系統的準確性在於如何精確的找到粉絲團去計算, 這才是最困難的工人智慧, 然後就可以交給電腦系統去算就不是問題了.

這系統的演算法已經改了大改兩個版本, 小改十幾個版本, 說不定有空又會再大改一次新的版本及再幾次的調校, 畢竟這些系統在於真的有實用性, 若是無法實用, 就失去意義了, 接下來會分幾篇文章介紹其功能, 到現在這系統已經寫快一個月了, 也做了不少測試與改進, 而在未來真的要實用或商業應用, 看起來還有一段路要走.

最後往往寫完忘了附網址: http://fans.que.tw/

而這個演算法, 是非常有趣的一個發想與經驗, 我在這邊是命名為 "工頭監演算法", 因為一開始是工頭監認真開玩笑的把白色正義粉絲團拿出來說: "這是壞朋友刪除系統", 此時受到很多人附和, 我也覺得這是相當有趣且有用的觀點, 因此就開始發想:

1. 粉絲團是一個很好的屬性判斷系統, 不只可以當作結果呈現, 也可以當作因子分析當然這邊還是有 "近朱者赤, 近貘者黑" (越講越無聊) 的假設, 也就是說, 一個人會受其朋友所提供的資訊影響, 也會因為這樣選擇資訊, 挑選朋友, 所以 "要了解一個人, 就要看他的朋友", 我想這應該是不難想像的.

2. 一個人會加入的粉絲團數相當有限, 若是從朋友來看的話就會資料越多, 越準確

3. 只要人工定義一些粉絲團的屬性, 就能夠透過朋友來展開這個使用者的屬性

只是很多人應該會問, 那這系統是用來做甚麼呢? 當然不是用來刪好友的, 最重要的有幾個方向:

1. 若這些粉絲團是一種產品相關, 例如手機, 音響, 透過這樣的機制, 可以找到那些人對這產品越了解, 甚至是越有勸敗力, 因為他是這些產品的訊息中心.

2. 若這些是種跟工作有關的能力, 就可以算出這個人對這專長投入的程度, 例如用 PHP, Big Data 的粉絲團, 就可以篩出有這種能力, 或透過他可以尋找到這種能力的人.

3. 若這些粉絲團是種個性或是特殊興趣, 就可以變成做為性格分析的系統, 就會像透過分析出來的心理測驗結果, 例如你是不是文藝青年那樣, 可以從文青會加入的粉絲團做分析.

4. 若粉絲團屬性是種議題, 就可以看得出來這個人的想法, 即使他沒有真的說出來, 但他朋友就會幫他說, 例如他是否贊成廢除死刑或反對廢除死刑, 這樣就是個表態系統.

5. 若這粉絲團是種興趣, 有時就可以當作交友系統, 篩選出跟你有類似興趣的人, 這樣會比很多交友系統來得準.

當然這些都是可以是種單一性向的計算與分析, 有時可以做複合性的比較:

6. 若粉絲團是指向某些候選人, 就變成知道一個人對於選舉時支持的傾向, 或者是動員的對象, 例如就可以知道一個人是支持柯文哲還是連勝文, 或者是馮光遠之類.

7. 若粉絲團是種有差異的屬性, 就可以變成成份分析機, 例如可以知道這個人對網路的認知差異, 例如是主張創業, 或文藝, 或者是評論等等.

8. 若這些粉絲團是競業的產品, 你可以透過這個幫使用者做建議與篩選, 說不定可以做出最好的消費決策避免錯誤消費.

事實上能夠派上用場的機會真的很多, 取決於你如何定義粉絲團, 找到其因子, 然後去總合或去比較, 或者是去排序, 或者是用來篩選, 而這系統的準確性在於如何精確的找到粉絲團去計算, 這才是最困難的工人智慧, 然後就可以交給電腦系統去算就不是問題了.

這系統的演算法已經改了大改兩個版本, 小改十幾個版本, 說不定有空又會再大改一次新的版本及再幾次的調校, 畢竟這些系統在於真的有實用性, 若是無法實用, 就失去意義了, 接下來會分幾篇文章介紹其功能, 到現在這系統已經寫快一個月了, 也做了不少測試與改進, 而在未來真的要實用或商業應用, 看起來還有一段路要走.

最後往往寫完忘了附網址: http://fans.que.tw/

2014年4月16日 星期三

從 "批評連勝文行銷手法" 的打臉文 來進一步討論

先略過連勝文這個人好了, 有人問我對連勝文競選團隊最近做的事, 以及批評這件事的事, 以及批評到 "批評這件事的事" 的事, 而這問題不是三言兩語能夠說得清楚的, 所以就來寫這篇文章好了.

雖然我對這類型選戰的事有所經驗, 但跟專業的比起來還是差太多, 所以我只能針對網路的事大概說幾句較為巨觀一點的話:

從這次的學運看得出來, 新網路媒體的思維無論就工具上, 就行動力上, 已經跟之前幾次的運動或選舉已經進步太多, 但看得出來, 傳統的政治組織操作並沒有因此跟上這樣的改變, 相對的是差距越來越大, 甚至也包含這次學運的學生組織自己本身, 已經看到這種落差的危機已經開始準備暴發.

其中最大的謬論點是: "這次學運使用網路上免費的工具, 在很短的時間就開發或使用這些平台", 這點表面上是對的, 但事實上是錯的, 因為最大的問題在於時間, 資源, 價格發生了不對稱的現像, 因為很多人的切割點是學運發生開始, 此時就塑造出一個假像, 網路新媒體是很便宜, 很快速, 很簡單, 簡而言之就是價值很低的意思.

其中甚至假設這群人對這些工具與平台是從學運開始的瞬間, 從不熟悉與剛開始使用, 好像很快的就上手就發揮很強的效果, 我覺得這是傳統媒體的人是用 "看輕新媒體的價值與成本" 來去掩蓋自己對網路新媒體的認知不足與落差.

我常常說: "網路能通, 比飛機能飛還要困難, 若是把每一行程式碼換成飛機的最小組裝零件, 若只要一個零件出問題飛機就可能會掉下來的類比下, 網路能通是比這些零件數多好幾萬倍甚至幾百萬倍的程式碼所組成的, 所以網路不能通是正常的, 因為程式的任何一個錯誤就會 CRASH !!! ".

不一樣的是網路的程式與資料是可以輕易複製, 因此就會有讓傳統產業看輕網路業的假像, 也包含了傳統媒體看新網路媒體在某方面更是輕蔑, 其中更傳統的政治組織犯下類似的錯誤思維, 事實上也沒甚麼好意外的了.

當然並不是說新網路媒體多偉大, 但基本上這是一個不單純, 不簡單, 甚至不是很廉價的東西, 因為要去認真的了解, 使用, 發揮網路效用所須要的人力與物力, 其中的經驗與學習所須要的時間與成本, 若是以一種 "口號喊喊" 的心態, 把選戰傳統文宣的資源切不到十分之一給新媒體, 甚至把網路只是定位只是 "文宣" 的等級, 這才是最危險與可怕的, 簡而言之就是跟不上時代, 該被淘汰.

網站經營本身就是一個大學問, 但若把網站經營收限在臉書粉絲團的經營, 或者只是 SEO 等級, 就真的太糟糕了, 因為真正的網站經營與社群經營, 從來沒有那麼簡單過, 尤其單單就工具的使用, 成效的檢驗, 在網路新媒體不像傳統媒體是很難檢驗與定義, 對於一個好的 Webmaster (網站管理員) 或 SEO Specialist (SEO 專員/家), 一個初學者跟有經驗的等級真的差太多了, 一眼就可以看得出落差, 更何況我們更期望的網路新媒體帶來的是更開放 (Open) 更互動 (Interactive) 的新政治.

若真的能夠徹底檢討連勝文的競選團隊的話, 還不如我直接去當市長較快, 因為我也做不到, 畢竟我只能就我的經驗與專業提出兩個重點而已:

I. 社群網站在整個網路世界的巨觀來看, 就像是街道與交通, 或者說是廣場, 許多人在這邊交換資訊, 但本質上許多網路真正的行為還是在於最後的目的地: 家, 或者說商店, 無論是臉書粉絲團經營, 或者是廣告, SEO, 最後應該還是導到真正的網站, 而不是把網路到處移動的人群繼續導引到街道, 而是透過粉絲團的大拱門或是招牌, 讓人知道網路旅行者的落腳點, 這樣才是對的.

所以, 沒有經營粉絲團商家, 就像是一個沒有大門口, 沒有招牌的商店, 相較之下一個人若從來不去社群網站, 在網路上就像是一個足不出戶, 只能從窗外看世界的人, 但相反說, 只有臉書粉絲團的店家, 感覺就像是擺地攤一樣, 雖然有即時的收入, 但很難做大, 沒有部落格的個人, 在某方面很像沒有家的人, 當離開街道 (社群網站) 就甚麼都很難留下.

當然這個比擬純是以網路新媒體的角度做出發, 重要的是網路新媒體雖然不是全部, 但完全忽略網路新媒體也是很糟糕的, 尤其是以政治是 "眾人之事" 的觀點來看, 人可以過著自給自足的生活, 但一個政治人物或團體, 若看輕網路新媒體, 你要說他或他們沒有未來觀也可以, 更可以說他或他們只打算組黨營私也可以.

II. 網路媒體的來源以現今的角度來看, 主要有五種:

1. 自主 (Direct)

2. 推薦 (Referral)

3. 付費/廣告 (Paid)

4. 社群 (Social)

5. 搜尋 (Search)

而在這五點的前三個在某方面在傳統媒體倒是很常見, 而網路中最重要的兩個與舊傳媒不一樣的新來源, 的確就是社群與搜尋, 而上面已經講過基本的社群來源的主要問題點 (雖然要講也是講不完), 另一點就是搜尋, 也就是大家常提到也是我講很多次的 SEO (Search Engine Optimization).

的確對於舊媒體舊思維的人去了解社群是較為簡單一點的, 但搜尋引擎最佳化 (SEO) 這問題可說是比病毒式行銷這議題, 對那些傳統媒體的大多數人是更難掌握的, 因為 SEO 這問題不只是從內容, 網站的 UI/UX, 這包含很多行銷整合的問題, 可以說是很大的議題, 甚至我在這邊更也是絕口不願講的黑帽 SEO 方法.

基本上直接搜尋看 SERP (搜尋引擎結果頁/Search Engine Result Page) 是最簡單也是最無聊的 SEO 檢驗方式, 當然若是從 SERP 可以推算 6 成, 但 SEO 後面還是有幾十種甚至幾百種可以被量化的參數來決定, 這可能是一般在做 SEO 的人無法理解的, 這也是為甚麼須要 SEO 專員/專家的原因, 甚至我也不敢只用這個簡單的東西來做判斷 SEO 成效, 只是就如批評文與打臉文所說的, 可以看得出來這個競選團隊是完全還沒開始 SEO.

當然其中也有一個前後因果關係, 就是官網跟本還沒出來, 此時離選站不到一年了, 從官網還沒出來的情型下可以推論這團隊目前還不是很重視網路新媒體, 雖然在四年前的台北市選戰, 也是到下半年七月時才成立官網, 但以現在的網路化的時代, 角度應該更快才對, 此時我還可以大膽預測, 目前在這個團隊競選團隊規劃中, 網路新媒體的組織不是第一層的一級單位, 在舊政治組織的思維應該是放在文宣部之下, 其中說不定甚至連人力與經費都還沒去定案, 或者是假設網路是很便宜甚至不用花到甚麼錢的, 在這種情型下, 說要去學 "新媒體選戰", 跟本用喊的較快.

SEO 雖然說是去對搜尋引擎優化, 但真正的真實是透過搜尋引擎優化去擁抱網民, 了解網民, 其中想要透過由上而下的宣傳, 不去利用工具去看使用者與大家在想甚麼東西, 而就直接說 "我要排名, 我要流量", 或許在很多 SEO 的人聽起來很合理, 但我只有更辛酸.

為甚麼我要寫 web.mas.ter.tw, 為甚麼我要寫 seokpi.analysis.tw, 為甚麼我要寫 seo.datamining.tw, 這些都是想要透過這些工具來與搜尋引擎背後的使用者作溝通, 這些都不是一蹴可及, 即使說真的要做出能夠論秒計就可以有成效的工具都不是問題, 但這不是重點阿, 甚至我都可以說, 不去了解工具的使用, 或透過工具來了解或操作 SEO, 只能更證明這團隊極有可能跟本不想花心思去了解網民, 解決大家的須要, 說穿了只想要騙選票.

新網路媒體的事真的太多了, 除了上面的社群與 SEO, 更不只是部落格, 也不只是手機App, 而是如何透過這樣的機制建立, 來實現一個 Open Civic 開放公民的思維政治, 這才是在網路新媒體背後更要去努力與挑戰的, 而這些不只是政治人物的事, 更應該說若我們只是想要期待那些政治人物來做事, 而不自己下手, 我們自己說不定比他們更糟糕, ....

所以, 你想好要做甚麼了嗎?

PS: 圖例取自 http://opencivicdata.org/

雖然我對這類型選戰的事有所經驗, 但跟專業的比起來還是差太多, 所以我只能針對網路的事大概說幾句較為巨觀一點的話:

從這次的學運看得出來, 新網路媒體的思維無論就工具上, 就行動力上, 已經跟之前幾次的運動或選舉已經進步太多, 但看得出來, 傳統的政治組織操作並沒有因此跟上這樣的改變, 相對的是差距越來越大, 甚至也包含這次學運的學生組織自己本身, 已經看到這種落差的危機已經開始準備暴發.

其中最大的謬論點是: "這次學運使用網路上免費的工具, 在很短的時間就開發或使用這些平台", 這點表面上是對的, 但事實上是錯的, 因為最大的問題在於時間, 資源, 價格發生了不對稱的現像, 因為很多人的切割點是學運發生開始, 此時就塑造出一個假像, 網路新媒體是很便宜, 很快速, 很簡單, 簡而言之就是價值很低的意思.

其中甚至假設這群人對這些工具與平台是從學運開始的瞬間, 從不熟悉與剛開始使用, 好像很快的就上手就發揮很強的效果, 我覺得這是傳統媒體的人是用 "看輕新媒體的價值與成本" 來去掩蓋自己對網路新媒體的認知不足與落差.

我常常說: "網路能通, 比飛機能飛還要困難, 若是把每一行程式碼換成飛機的最小組裝零件, 若只要一個零件出問題飛機就可能會掉下來的類比下, 網路能通是比這些零件數多好幾萬倍甚至幾百萬倍的程式碼所組成的, 所以網路不能通是正常的, 因為程式的任何一個錯誤就會 CRASH !!! ".

不一樣的是網路的程式與資料是可以輕易複製, 因此就會有讓傳統產業看輕網路業的假像, 也包含了傳統媒體看新網路媒體在某方面更是輕蔑, 其中更傳統的政治組織犯下類似的錯誤思維, 事實上也沒甚麼好意外的了.

當然並不是說新網路媒體多偉大, 但基本上這是一個不單純, 不簡單, 甚至不是很廉價的東西, 因為要去認真的了解, 使用, 發揮網路效用所須要的人力與物力, 其中的經驗與學習所須要的時間與成本, 若是以一種 "口號喊喊" 的心態, 把選戰傳統文宣的資源切不到十分之一給新媒體, 甚至把網路只是定位只是 "文宣" 的等級, 這才是最危險與可怕的, 簡而言之就是跟不上時代, 該被淘汰.

網站經營本身就是一個大學問, 但若把網站經營收限在臉書粉絲團的經營, 或者只是 SEO 等級, 就真的太糟糕了, 因為真正的網站經營與社群經營, 從來沒有那麼簡單過, 尤其單單就工具的使用, 成效的檢驗, 在網路新媒體不像傳統媒體是很難檢驗與定義, 對於一個好的 Webmaster (網站管理員) 或 SEO Specialist (SEO 專員/家), 一個初學者跟有經驗的等級真的差太多了, 一眼就可以看得出落差, 更何況我們更期望的網路新媒體帶來的是更開放 (Open) 更互動 (Interactive) 的新政治.

若真的能夠徹底檢討連勝文的競選團隊的話, 還不如我直接去當市長較快, 因為我也做不到, 畢竟我只能就我的經驗與專業提出兩個重點而已:

I. 社群網站在整個網路世界的巨觀來看, 就像是街道與交通, 或者說是廣場, 許多人在這邊交換資訊, 但本質上許多網路真正的行為還是在於最後的目的地: 家, 或者說商店, 無論是臉書粉絲團經營, 或者是廣告, SEO, 最後應該還是導到真正的網站, 而不是把網路到處移動的人群繼續導引到街道, 而是透過粉絲團的大拱門或是招牌, 讓人知道網路旅行者的落腳點, 這樣才是對的.

所以, 沒有經營粉絲團商家, 就像是一個沒有大門口, 沒有招牌的商店, 相較之下一個人若從來不去社群網站, 在網路上就像是一個足不出戶, 只能從窗外看世界的人, 但相反說, 只有臉書粉絲團的店家, 感覺就像是擺地攤一樣, 雖然有即時的收入, 但很難做大, 沒有部落格的個人, 在某方面很像沒有家的人, 當離開街道 (社群網站) 就甚麼都很難留下.

當然這個比擬純是以網路新媒體的角度做出發, 重要的是網路新媒體雖然不是全部, 但完全忽略網路新媒體也是很糟糕的, 尤其是以政治是 "眾人之事" 的觀點來看, 人可以過著自給自足的生活, 但一個政治人物或團體, 若看輕網路新媒體, 你要說他或他們沒有未來觀也可以, 更可以說他或他們只打算組黨營私也可以.

II. 網路媒體的來源以現今的角度來看, 主要有五種:

1. 自主 (Direct)

2. 推薦 (Referral)

3. 付費/廣告 (Paid)

4. 社群 (Social)

5. 搜尋 (Search)

而在這五點的前三個在某方面在傳統媒體倒是很常見, 而網路中最重要的兩個與舊傳媒不一樣的新來源, 的確就是社群與搜尋, 而上面已經講過基本的社群來源的主要問題點 (雖然要講也是講不完), 另一點就是搜尋, 也就是大家常提到也是我講很多次的 SEO (Search Engine Optimization).

的確對於舊媒體舊思維的人去了解社群是較為簡單一點的, 但搜尋引擎最佳化 (SEO) 這問題可說是比病毒式行銷這議題, 對那些傳統媒體的大多數人是更難掌握的, 因為 SEO 這問題不只是從內容, 網站的 UI/UX, 這包含很多行銷整合的問題, 可以說是很大的議題, 甚至我在這邊更也是絕口不願講的黑帽 SEO 方法.

基本上直接搜尋看 SERP (搜尋引擎結果頁/Search Engine Result Page) 是最簡單也是最無聊的 SEO 檢驗方式, 當然若是從 SERP 可以推算 6 成, 但 SEO 後面還是有幾十種甚至幾百種可以被量化的參數來決定, 這可能是一般在做 SEO 的人無法理解的, 這也是為甚麼須要 SEO 專員/專家的原因, 甚至我也不敢只用這個簡單的東西來做判斷 SEO 成效, 只是就如批評文與打臉文所說的, 可以看得出來這個競選團隊是完全還沒開始 SEO.

當然其中也有一個前後因果關係, 就是官網跟本還沒出來, 此時離選站不到一年了, 從官網還沒出來的情型下可以推論這團隊目前還不是很重視網路新媒體, 雖然在四年前的台北市選戰, 也是到下半年七月時才成立官網, 但以現在的網路化的時代, 角度應該更快才對, 此時我還可以大膽預測, 目前在這個團隊競選團隊規劃中, 網路新媒體的組織不是第一層的一級單位, 在舊政治組織的思維應該是放在文宣部之下, 其中說不定甚至連人力與經費都還沒去定案, 或者是假設網路是很便宜甚至不用花到甚麼錢的, 在這種情型下, 說要去學 "新媒體選戰", 跟本用喊的較快.

SEO 雖然說是去對搜尋引擎優化, 但真正的真實是透過搜尋引擎優化去擁抱網民, 了解網民, 其中想要透過由上而下的宣傳, 不去利用工具去看使用者與大家在想甚麼東西, 而就直接說 "我要排名, 我要流量", 或許在很多 SEO 的人聽起來很合理, 但我只有更辛酸.

為甚麼我要寫 web.mas.ter.tw, 為甚麼我要寫 seokpi.analysis.tw, 為甚麼我要寫 seo.datamining.tw, 這些都是想要透過這些工具來與搜尋引擎背後的使用者作溝通, 這些都不是一蹴可及, 即使說真的要做出能夠論秒計就可以有成效的工具都不是問題, 但這不是重點阿, 甚至我都可以說, 不去了解工具的使用, 或透過工具來了解或操作 SEO, 只能更證明這團隊極有可能跟本不想花心思去了解網民, 解決大家的須要, 說穿了只想要騙選票.

新網路媒體的事真的太多了, 除了上面的社群與 SEO, 更不只是部落格, 也不只是手機App, 而是如何透過這樣的機制建立, 來實現一個 Open Civic 開放公民的思維政治, 這才是在網路新媒體背後更要去努力與挑戰的, 而這些不只是政治人物的事, 更應該說若我們只是想要期待那些政治人物來做事, 而不自己下手, 我們自己說不定比他們更糟糕, ....

所以, 你想好要做甚麼了嗎?

PS: 圖例取自 http://opencivicdata.org/

2014年3月31日 星期一

打卡現民意, 凱道與立法院在 330 當日約有 33000 人打卡!!

3 萬 3 千人, 或許大家覺得沒甚麼, 因為無論就黑島青所說的超過 50 萬人, 或者警察說的 12 萬人, 33000 人真的不算甚麼.

但若我跟你講, 紐約時代廣場當日打卡數也只不到 2000 人, 平常人來人往有 1000 人打卡的台北車站, 當日加上有另一場遊行也只有 1500 人時, 甚至我說, 在今天之前, 凱道這幾年下來, 即使經過洪仲丘遊行等等幾次活動, 也只有 3000 人次打卡時, 那你知道這 3 萬 3 千是多麼困難的了.

尤其我們都知道, 在這種情型下, 能夠上線都已經是相當困難了, 更何況你要打卡, 就如同某工程師所言:

是的, 雖然我們沒有達成 30 萬人, 甚至 300 萬人的目標, 但這 3萬3千人也算是種網路的歷史, 肯定是空前的, 其中在六點的時候, 那一小時更有 3000 人在凱道同時打卡, 這不只是一種透過網路來做社會運動, 甚至是透過網路來呈現社會運動.

認真檢視, 雖然我們知道在臉書打卡不須要人真的在現場, 但相對的也不是自動, 而是須要人刻意去選擇, 且在這次活動中, 雖然推動在凱道打卡, 當日有接近 2 萬人響應, 但更有 1 萬 1 千人在立法院打卡, 這說不定是更單純的....

從打卡的時間軸來看, 可以看到不少人先去立法院, 再去凱道, 在 1:00 之前人大多是在立法院, 在 3:00 之前還平分秋色, 但之後凱道的打卡在 5:30~7:30 之間達到高峰, 那時每分鐘都有超過 100 人打卡, 也就是每秒有 2 個人.

在 7:45 時宣布解散後, 從圖表看得出來人數就銳減, 但就現場知道很多人留下來自拍打卡, 在 8:30 時的人數是僅次於那兩小時外人數最多的半小時, 有 1170 人, 而在晚上 10:00 時立法院群賢樓的打卡是當時最多人的, 就可以知道人群慢慢往那邊走過去.

但最大的問題是: 這個打卡能夠如何轉換出當時的狀況? 事實上這因子是很複雜的, 包含:

1. 當時網路的穩定狀況, 造成想打卡的人不能打喀

2. 參與者的結構是否習慣打卡, 其中的佔比

3. 有沒有不在於其中的人打卡

這次的運動是第一次的實驗, 真正要從網路回推現實必須要有更多的資料, 甚至如同前面所說的, 網路只能跟網路做比較級, 跟現實的行為一定會有所變型與轉換的不同, 這就要長時間的觀察.

但, 無論是警方所說的 11 萬人而已, 還是在現場感受到的 50 萬人, 在這邊大家可以自我肯定: "我們又創造一個新的歷史", 這是沒辦法抹滅的.

結果網址: http://ecfa.speaking.tw/protest.php

但若我跟你講, 紐約時代廣場當日打卡數也只不到 2000 人, 平常人來人往有 1000 人打卡的台北車站, 當日加上有另一場遊行也只有 1500 人時, 甚至我說, 在今天之前, 凱道這幾年下來, 即使經過洪仲丘遊行等等幾次活動, 也只有 3000 人次打卡時, 那你知道這 3 萬 3 千是多麼困難的了.

尤其我們都知道, 在這種情型下, 能夠上線都已經是相當困難了, 更何況你要打卡, 就如同某工程師所言:

是的, 雖然我們沒有達成 30 萬人, 甚至 300 萬人的目標, 但這 3萬3千人也算是種網路的歷史, 肯定是空前的, 其中在六點的時候, 那一小時更有 3000 人在凱道同時打卡, 這不只是一種透過網路來做社會運動, 甚至是透過網路來呈現社會運動.

認真檢視, 雖然我們知道在臉書打卡不須要人真的在現場, 但相對的也不是自動, 而是須要人刻意去選擇, 且在這次活動中, 雖然推動在凱道打卡, 當日有接近 2 萬人響應, 但更有 1 萬 1 千人在立法院打卡, 這說不定是更單純的....

從打卡的時間軸來看, 可以看到不少人先去立法院, 再去凱道, 在 1:00 之前人大多是在立法院, 在 3:00 之前還平分秋色, 但之後凱道的打卡在 5:30~7:30 之間達到高峰, 那時每分鐘都有超過 100 人打卡, 也就是每秒有 2 個人.

在 7:45 時宣布解散後, 從圖表看得出來人數就銳減, 但就現場知道很多人留下來自拍打卡, 在 8:30 時的人數是僅次於那兩小時外人數最多的半小時, 有 1170 人, 而在晚上 10:00 時立法院群賢樓的打卡是當時最多人的, 就可以知道人群慢慢往那邊走過去.

但最大的問題是: 這個打卡能夠如何轉換出當時的狀況? 事實上這因子是很複雜的, 包含:

1. 當時網路的穩定狀況, 造成想打卡的人不能打喀

2. 參與者的結構是否習慣打卡, 其中的佔比

3. 有沒有不在於其中的人打卡

這次的運動是第一次的實驗, 真正要從網路回推現實必須要有更多的資料, 甚至如同前面所說的, 網路只能跟網路做比較級, 跟現實的行為一定會有所變型與轉換的不同, 這就要長時間的觀察.

但, 無論是警方所說的 11 萬人而已, 還是在現場感受到的 50 萬人, 在這邊大家可以自我肯定: "我們又創造一個新的歷史", 這是沒辦法抹滅的.

結果網址: http://ecfa.speaking.tw/protest.php

2014年3月29日 星期六

捍衛民主、退回服貿、人民站出來、打卡現民意

在馬總統的朋友中, 所有人都支持服貿..活動網址: 捍衛民主、退回服貿、人民站出來、打卡現民意

在江院長的報告書, 沒有人提出不同意見...

在王署長的回答說, 警察完全沒有使用暴力...

現在該換我們站出來, 跟他們講你們是錯的 !!!!

打卡佔領總統府, 立法院, 凱蘭格蘭大道, 讓政府看到我們, 讓世界都知道~~~

無論風雨如何, 無論人在那邊, 只要我們心在這邊, 讓我們大聲說出我們在這邊...

雖然說, 我一直覺得我不須要針對服貿的支持與反對, 對於佔領立法院的支持與反對花太多心血, 並不是我不想做, 而是我認為有太多的論證與意見都比我能想到的好太多了, 跟本沒須要我再來補甚麼, 所以我就花心思在幫忙搜集資料, 見證歷史, 打造一個更透明的社會與網路.

但話說, 我也擔心這次的學運就這樣沒有了, 而在明天 330 遊行在即, 此時的我們能夠做甚麼呢?

在昨天時, 因為公視的採訪關係, 有點是硬開一個會, 但心理是想找大家討論如何去幫助 330 遊行呢? 而我最想做的就是找到方法, 無論是用一手資料或次級資料來計算現場人數, 而我跟紅色死神想到幾種方式:

1. 在某些定點做經過的數量統計, 可以用雷射計數系統做到

2. 在某些定點做音量截取系統, 來知道現場的冷熱

3. 在某些制高點, 用 ipad 來轉播, 順便計算人數

4. 用四軸直升機空拍, 截圖來計算人數

5. 用附近交通流量中公車的延遲時間來看現場狀況

6. 用 APP 的 Log 來看現場使用計錄

7. 追蹤附近打卡數

8. 想辦法去 Operator 電信業者要資料 (這是最不可能)

9. ......

想了各式各樣的可能性, 但在 3/28 的晚上, 很多東西都是不太可能即時完成的.

在今天下午, 在去 DSP (Data Science Program) 的捷運上, 在想說最簡單的應該是追蹤附近的打卡數是最有可能在幾小時內完成且有效果, 甚至是種民意的表現, 所以就有了這計劃, 最後就在一面聽大家的發表, 一面在後面偷偷的完成了.

在這幾天很多人問我, 這次的學運算不算是網路的一種最佳實踐, 雖然我說嚴格說是的, 但這次投身學運的許多網路組織都不完全是學生的, 其中包括:

1. G0V 零時政府

2. 沃草

3. 林克傳說玩家公會

4. XDite 的服貿自己審

5. Longson3000 的直播

6. 土狗中隊

7. 服貿事件青年新聞台

等等作品, 還有其他我沒列到的, 前四項是自行開發的, 後面都是用平台來達成, 事實上不能說學生並不會用網路來做學運, 因為要創立平台本來就不是那麼簡單的, 因為包含沃草與G0V零時政府及林克傳說玩家公會本來就不是因為學運才開始開發參與, 而是一直都在做網路公民的平台, 唯一不一樣的大概就是 XDite 這系統幾乎就是 318 之後的原創.

包含 Longson 的直播, 其他的團隊也是一直在使用網路平台, 畢竟想要短時間內學會是較困難的, 比較有可能是直播這種已經成熟的技術, 而學生若是要透過網路, 大概還是以大家既有熟知的平台, 也就是臉書粉絲團, 社團及直播系統, 但因此說這次的學運是靠網路, 只能說對一半, 因為不能用訊息傳播平台是網路就把所有功勞歸在網路, 只是不能不否認網路在這次的各種意見, 評論都具有很大的影響力.

在這些網路媒體, 網路平台在做為傳播, 討論, 訊息討論, 甚至因此能夠突破一些大眾媒體的封鎖, 抹黑, 這個在以前是前所未見的, 就像是茉莉花革命那樣, Twitter 扮演很重要的角色, 而台灣的使用者習慣臉書, 但臉書相較推特來不完全是個很好的大眾傳播媒質的系統, 所以其他系統就必須扮演更吃重的角色, 這跟國外多少不太一樣.

只是經過這樣的事件, 有些人對於網路平台與社群媒體的不適應, 此時又是一種分裂了.

但這篇文章並不是要講媒體與學運分析, 而是想要做個實驗與運動, 透過一個系統, 一個機制, 讓人民的聲音不受到鹿耳的毛茸影響, 能夠被馬聽到 (怪怪的?), 甚至能夠讓台灣在臉書會做的年度打卡排行榜, 讓世界知道除了台南花園夜市之外, 這次的太陽花革命, 透過臉書的打卡, 有這麼多人站出來說出自己的聲音, 這是一個跟之前完全不一樣的網路革命, 甚至用網路來證明民意的可能性.

我知道有些人因為家庭或生活的因素, 無法參加明天的遊行, 但你可以透過臉書的打卡來參與這次的活動, 透過社群網站來證明我們在這邊, 讓他們無法用數字矮化我們, 讓他們無法用 "網友", "鄉民" 來一語帶過我們, 讓他們發現, 我們在這邊, 讓世界知道, 我們都在這邊 !!!

下兩個圖是 "人民力量展現圖" 的截圖, 也就是服貿東西軍嘗試紀錄並幫大家見證這一刻! 就在 星期天!

後記, 雖然我們都知道, 當天一定網路會大塞車, 網路會有不穩, 請在出發之前或回家後補打卡, .... 或是在睡夢中打卡....

2014年3月28日 星期五

是學運成功還是政府有力, 從社群聲量的變化來看

學運已經到 10 天了, 雖然心情不會像 318 那晚那樣的既激昂又平靜, 現在更多了些不同的觀點, 而上一篇從光譜來看媒體屬性, 而今天來看時間軸的變化.

服貿東西軍雖然是在 3/19 晚上 (3/20 凌晨3:00) 做出來, 但一直到 3/21開始才記錄其間的變化, 而我們來看整理一份表如下:

其中看得出來 3/23 的總統府談化到晚上的佔領(快閃?)行政院是一個最大的轉折, 在那時候形成了一種氣氛:

慢慢的有人開始支持服貿

突然沒有人主張速過服貿

支持佔領立法院稍微變少

這邊似乎出現了一個分岐點, 整個社會已經不太認同那 "30秒" 來決定這個國家, 這三天來的數字高達 98.4%, 而支持服貿的慢慢出現聲音, 且慢慢的邁向 20% 的大關, 支持佔領立法院的人大概也累了, 也正式突破 87% 以下.

服貿東西軍雖然在某方面是跟很多調查比較起來是沒有 Bias 偏差的, 但本質這系統就是個偏差, 因為這只算臉書分享的觸及數, 所以基本上有兩個前提:

1. 會使用臉書的網路族群

2. 其中會習慣分享外部資訊的人

而這個觸及數為甚麼會成立, 是取自於相信人會自動篩選與過濾資訊, 人會慢慢只看只聽自己喜歡的資訊, 也會慢慢的去除自己不想聽及相左的人.

最近我做了一個原本沒想要成為實驗的實驗, 因為覺得一個知名不具的朋友 "李政釗" 他的觀點都很令人玩味, 所以我請大家去追蹤他, 只可惜我不是好的鼓動者, 沒有多少人願意聽我的話, 最後只有 18 個人追蹤他, 這是一個很糟的實驗, 但這不是更糟的結果, 過了 5 天, 我回頭看, 這 18 個人只剩下 2 個人, 其他的 16 人已經立刻不追蹤了, 也就是說人會習慣閱讀跟自己類似訊息這種現像, 比我預期的還要明鮮.

所以透過這樣的實驗, 已經可以證明 "近朱者赤, 進貘者黑" 的假說, 從人看到資訊的觸及率就可以推算這事情的支持度, 跟本還不須要用到甚麼沉默螺漩的理論, 從閱讀過濾, 同儕過濾這種事幾乎就可以證明這現像.

雖然這群人是有偏差, 但這群人不會因為時間有所偏差, 因此我們即使無法從這邊百分百的定義或推估真正民意, 但從時間的變化可以看到這群人意見的改變, 這幾乎是沒有偏差的.

因此從這數字來看我們幾乎可以斷定下面的事:

1. 這 10 天, 支持服貿的人增加了 3~5%, 雖然有增加, 但不顯著, 只是可以確定有增加.

2. 這 10 天, 已經沒有人認為一定要速過服貿, 這數字已經低於 3% 以下, 甚至你說 100% 都不為過.

3. 這 10 天, 支持佔領立法願的人減少 3~5%, 雖然有減少, 但不顯著, 只是可以確定有減少.

這樣本數大約是 100 萬個臉書使用者所發出過訊息所獲得的結論, 雖然跟 1200~1500 萬個臉書使用者還有一段距離, 但就統計調查的原理, 跟這母體比較起來的子體, 幾乎是沒有太大偏差了, 當然真正的偏差是取樣的母體來源, 但這變化是肯定的.

最後, 拉回來這學運有甚麼貢獻呢?

1. 讓大家更了解服貿, 也不會恐懼或美化服貿, 大家會有自己的立場與主見

2. 但相對, 已經快沒有人相信這政府這種不透明的政治操弄方式是對的

3. 學運遲早須要結束, 即使現在支持度還在, 只是政府再不願出面很難平息

雖然這三點我要澄清這些不是數字, 多少是我自己的後設, 理論上若能再套用語意網路的話, 說不定語意網路系統就可以分析出這真正的因子, 希望下幾篇就可以做到.

服貿東西軍雖然是在 3/19 晚上 (3/20 凌晨3:00) 做出來, 但一直到 3/21開始才記錄其間的變化, 而我們來看整理一份表如下:

其中看得出來 3/23 的總統府談化到晚上的佔領(快閃?)行政院是一個最大的轉折, 在那時候形成了一種氣氛:

慢慢的有人開始支持服貿

突然沒有人主張速過服貿

支持佔領立法院稍微變少

這邊似乎出現了一個分岐點, 整個社會已經不太認同那 "30秒" 來決定這個國家, 這三天來的數字高達 98.4%, 而支持服貿的慢慢出現聲音, 且慢慢的邁向 20% 的大關, 支持佔領立法院的人大概也累了, 也正式突破 87% 以下.

服貿東西軍雖然在某方面是跟很多調查比較起來是沒有 Bias 偏差的, 但本質這系統就是個偏差, 因為這只算臉書分享的觸及數, 所以基本上有兩個前提:

1. 會使用臉書的網路族群

2. 其中會習慣分享外部資訊的人

而這個觸及數為甚麼會成立, 是取自於相信人會自動篩選與過濾資訊, 人會慢慢只看只聽自己喜歡的資訊, 也會慢慢的去除自己不想聽及相左的人.

最近我做了一個原本沒想要成為實驗的實驗, 因為覺得一個知名不具的朋友 "李政釗" 他的觀點都很令人玩味, 所以我請大家去追蹤他, 只可惜我不是好的鼓動者, 沒有多少人願意聽我的話, 最後只有 18 個人追蹤他, 這是一個很糟的實驗, 但這不是更糟的結果, 過了 5 天, 我回頭看, 這 18 個人只剩下 2 個人, 其他的 16 人已經立刻不追蹤了, 也就是說人會習慣閱讀跟自己類似訊息這種現像, 比我預期的還要明鮮.

所以透過這樣的實驗, 已經可以證明 "近朱者赤, 進貘者黑" 的假說, 從人看到資訊的觸及率就可以推算這事情的支持度, 跟本還不須要用到甚麼沉默螺漩的理論, 從閱讀過濾, 同儕過濾這種事幾乎就可以證明這現像.

雖然這群人是有偏差, 但這群人不會因為時間有所偏差, 因此我們即使無法從這邊百分百的定義或推估真正民意, 但從時間的變化可以看到這群人意見的改變, 這幾乎是沒有偏差的.

因此從這數字來看我們幾乎可以斷定下面的事:

1. 這 10 天, 支持服貿的人增加了 3~5%, 雖然有增加, 但不顯著, 只是可以確定有增加.

2. 這 10 天, 已經沒有人認為一定要速過服貿, 這數字已經低於 3% 以下, 甚至你說 100% 都不為過.

3. 這 10 天, 支持佔領立法願的人減少 3~5%, 雖然有減少, 但不顯著, 只是可以確定有減少.

這樣本數大約是 100 萬個臉書使用者所發出過訊息所獲得的結論, 雖然跟 1200~1500 萬個臉書使用者還有一段距離, 但就統計調查的原理, 跟這母體比較起來的子體, 幾乎是沒有太大偏差了, 當然真正的偏差是取樣的母體來源, 但這變化是肯定的.

最後, 拉回來這學運有甚麼貢獻呢?

1. 讓大家更了解服貿, 也不會恐懼或美化服貿, 大家會有自己的立場與主見

2. 但相對, 已經快沒有人相信這政府這種不透明的政治操弄方式是對的

3. 學運遲早須要結束, 即使現在支持度還在, 只是政府再不願出面很難平息

雖然這三點我要澄清這些不是數字, 多少是我自己的後設, 理論上若能再套用語意網路的話, 說不定語意網路系統就可以分析出這真正的因子, 希望下幾篇就可以做到.

2014年3月26日 星期三

服貿媒體分眾媒體的光譜分析

昨天在臉書的塗鴉牆朋友分享了一個王美恩的"狀態更新":

當時我分享時不到 10 則分享, 現在已經 1129 則分享了...

這是一個很有趣的觀察, 真的把 "大眾媒體" 當成分眾媒體來看待了, 這也是跟朋友一直在講的, 在面對媒體 "假中立" 的時代, 我們要了解如何面對媒體的屬性與立場, 才是身為訊息接受者該有的認知與態度.

但這也是一個很有趣的思維, 服貿東西軍是兩種意見並陳的系統, 所以我們可以從系統來看媒體的光譜:

在解讀之前, 要了解的事是這些資料不單純指媒體的立場, 而是媒體的立場經過網路使用者在臉書的分享之後, 其中的則數與觸及率數字.

在這圖的 X 軸指的是對 318 學運的支持度, 100 則指的是被網路分享的訊息中 100% 支持學運相關立場, 其中包含支持佔領立法院, 反對黑箱服貿, 反對服貿的立場, 相反的 0 則是完全沒有支持 318 的立場, 包含反對佔領立法院, 支持速過服貿與支持服貿的立場.

從這圖表來看, 第一眼就可以看到中央社與中國時報(中時電子報)是 0%, 也就是完全站在政府的立場, 相對完全站在民眾(?)立場的就有很多新媒體與像苦勞等非營利組織的媒體, 但意外的是這次天下可能是因為天下評論的關係, 100% 站在支持學運這條線.

只是網路最大的兩個主流媒體蘋果與 ETtoday, 通常大家以為蘋果會較為資本主義, 但最後有接近九成是站在學生這邊, 可能是因為即時新聞的關係, 而ETToday 新聞雲居然是稍微偏向府方的意見, 這是超乎大家的印像....

而就大家使用的媒體, 影像的部份 Youtube 是在這次媒體運用最大的媒體, 且極度偏向 318 學運, 而Slideshare 則是只有 Youtube 的三分之一, 而有六成偏向府方意見, 但 nownews 與商周, 則是七成五跟支持服貿, 或許這沒甚麼意外.

但最詭異的雖然自由時報在這次的光譜是 7 成 5 支持學運, 但這數字跟蘋果日報接近 9 成還是有明顯差距, 還跟風傳媒的光譜差不多.

最後是 ptt.cc 與 disp.cc 這兩個鄉民媒體在臉書社群是分居 3, 5 名, 且都是 9 成以上支持學運, 其中 PTT 更是 97.7%, 這是沒甚麼好意外....畢竟網路社群媒體屬性最大的偏差是對反對方是有利的.

而大家想要看最新的狀況, 可以去 http://ecfa.speaking.tw/medib.php 來閱讀, 這是否跟你想的一樣嗎?

今天在外面餐廳吃飯,旁邊一桌坐了五六位穿著制服的廚師在吃飯。

老大開講:「我跟你們說,要看警察打人就要看三立,要看學生丟石頭警察受傷就要看中天。」

小廚師問:「大哥,你都不看TVBS喔?」

老大說:「有啊,支持服貿救經濟的要看TVBS,怕有服貿會亡國的要看民視。」

我都放下筷子,對這大哥予以敬意了。

到底還有多少人看得起台灣媒體?

當時我分享時不到 10 則分享, 現在已經 1129 則分享了...

這是一個很有趣的觀察, 真的把 "大眾媒體" 當成分眾媒體來看待了, 這也是跟朋友一直在講的, 在面對媒體 "假中立" 的時代, 我們要了解如何面對媒體的屬性與立場, 才是身為訊息接受者該有的認知與態度.

但這也是一個很有趣的思維, 服貿東西軍是兩種意見並陳的系統, 所以我們可以從系統來看媒體的光譜:

在解讀之前, 要了解的事是這些資料不單純指媒體的立場, 而是媒體的立場經過網路使用者在臉書的分享之後, 其中的則數與觸及率數字.

在這圖的 X 軸指的是對 318 學運的支持度, 100 則指的是被網路分享的訊息中 100% 支持學運相關立場, 其中包含支持佔領立法院, 反對黑箱服貿, 反對服貿的立場, 相反的 0 則是完全沒有支持 318 的立場, 包含反對佔領立法院, 支持速過服貿與支持服貿的立場.

從這圖表來看, 第一眼就可以看到中央社與中國時報(中時電子報)是 0%, 也就是完全站在政府的立場, 相對完全站在民眾(?)立場的就有很多新媒體與像苦勞等非營利組織的媒體, 但意外的是這次天下可能是因為天下評論的關係, 100% 站在支持學運這條線.

只是網路最大的兩個主流媒體蘋果與 ETtoday, 通常大家以為蘋果會較為資本主義, 但最後有接近九成是站在學生這邊, 可能是因為即時新聞的關係, 而ETToday 新聞雲居然是稍微偏向府方的意見, 這是超乎大家的印像....

而就大家使用的媒體, 影像的部份 Youtube 是在這次媒體運用最大的媒體, 且極度偏向 318 學運, 而Slideshare 則是只有 Youtube 的三分之一, 而有六成偏向府方意見, 但 nownews 與商周, 則是七成五跟支持服貿, 或許這沒甚麼意外.

但最詭異的雖然自由時報在這次的光譜是 7 成 5 支持學運, 但這數字跟蘋果日報接近 9 成還是有明顯差距, 還跟風傳媒的光譜差不多.

最後是 ptt.cc 與 disp.cc 這兩個鄉民媒體在臉書社群是分居 3, 5 名, 且都是 9 成以上支持學運, 其中 PTT 更是 97.7%, 這是沒甚麼好意外....畢竟網路社群媒體屬性最大的偏差是對反對方是有利的.

而大家想要看最新的狀況, 可以去 http://ecfa.speaking.tw/medib.php 來閱讀, 這是否跟你想的一樣嗎?

2014年3月20日 星期四

服貿東西軍 -- 從大家貼的連結來看民意

在去年, 透過林克傳說, 曾經做個實驗, 就是 "了解你與你的朋友是在支持同志或尊重同志", 透過連結分享的計數來知道大家的想法, 這次在服貿也嘗試這樣做看看, 只是把議題不只是限制在服貿, 還包含對立法院議員諸公的行為以及佔領立法院的行為來看支持率.

這聲量不只只是去算連結, 而是去算轉貼連結的觸及率, 也就是轉貼的次數越多, 越多人轉貼或被追蹤人數越多人的人轉貼, 聲量就會很高, 所以只是看連結的網頁, 往往是種類似 "媒體" 的觀點, 相較聲量就是有點 "社群" 的思維, 所以從下面的表來看, 支持服貿, 支持速過服貿以及反對佔領立法院的訊息並沒有很少, 但社群聲量的觸及率差距就會較大.

六項統計見下:

目前 反對服貿 有 51 連結, 聲量 134355, 占比 89.2%

目前 支持服貿 有 16 連結, 聲量 16188, 占比 10.8%

目前 反對黑箱服貿 有 25 連結, 聲量 81307, 占比 90.4%

目前 支持速過服貿 有 8 連結, 聲量 8657, 占比 9.6%

目前 支持佔領立法院 有 54 連結, 聲量 94029, 占比 90.6%

目前 反對佔領立法院 有 18 連結, 聲量 9713, 占比 9.4%

這些都可以從服貿東西軍看得到, 且這數字是一直會變動的, 因為隨著文章的增加, 以及轉貼的增加, 這都好像在做某種投票的味道. 只是真實狀況如何, 多少還是有些偏差, 其中有兩個因素最明顯:

1. 社群的意見通常有反威權的傾向.

2. 有時分享連結不見得是支持而已, 也會有可能是批判與反對.

當然這兩個現像的屬性是相反的, 而這兩個到底是那個比較強, 這就要有更多的觀察才會知道.

但事實上做服貿東西軍真正的目的不是為了去做支持率比較, 真正的目的是想透過這樣的系統, 讓大家了解大家各面項的想法, 而不是承現一面倒, 無論是大眾媒體或社群媒體, 只要是單一窗口, 就很明鮮是只有一種觀點居多, 就像是想從一個想法來達到公正客觀是不太可能的, 任何言論都有其方向與立場, 唯有總合所有的觀點與想法, 把這數量極大化, 才有可能 "趨近" 於公正客觀.

所以服貿東西軍是想要讓大家看到各種想法的對應, 對照, 從最新或最多人看到的排序來獲得更多的資訊, 讓我們做出更好的判斷, 透過這樣的決策與判斷, 來去對社會與公眾事務來更了解, 甚至透過這樣的轉貼來表達你的立場, 呈現 "真正的民意", 而不只是靠 "名嘴", "發言人", "意見領袖" 等來做決定.

因此更希望的是, 從這樣的資訊閱讀, 你可以找到你最認同的觀點, 然後推播給你的朋友, 並描述你的立場, 透過這樣的討論, 更強化其聲量, 此時民意又會更彰顯, 這樣才是真正的民主, 才是真正的政治.

服貿東西軍: http://ecfa.speaking.tw/imho.php

這聲量不只只是去算連結, 而是去算轉貼連結的觸及率, 也就是轉貼的次數越多, 越多人轉貼或被追蹤人數越多人的人轉貼, 聲量就會很高, 所以只是看連結的網頁, 往往是種類似 "媒體" 的觀點, 相較聲量就是有點 "社群" 的思維, 所以從下面的表來看, 支持服貿, 支持速過服貿以及反對佔領立法院的訊息並沒有很少, 但社群聲量的觸及率差距就會較大.

六項統計見下:

目前 反對服貿 有 51 連結, 聲量 134355, 占比 89.2%

目前 支持服貿 有 16 連結, 聲量 16188, 占比 10.8%

目前 反對黑箱服貿 有 25 連結, 聲量 81307, 占比 90.4%

目前 支持速過服貿 有 8 連結, 聲量 8657, 占比 9.6%

目前 支持佔領立法院 有 54 連結, 聲量 94029, 占比 90.6%

目前 反對佔領立法院 有 18 連結, 聲量 9713, 占比 9.4%

這些都可以從服貿東西軍看得到, 且這數字是一直會變動的, 因為隨著文章的增加, 以及轉貼的增加, 這都好像在做某種投票的味道. 只是真實狀況如何, 多少還是有些偏差, 其中有兩個因素最明顯:

1. 社群的意見通常有反威權的傾向.

2. 有時分享連結不見得是支持而已, 也會有可能是批判與反對.

當然這兩個現像的屬性是相反的, 而這兩個到底是那個比較強, 這就要有更多的觀察才會知道.

但事實上做服貿東西軍真正的目的不是為了去做支持率比較, 真正的目的是想透過這樣的系統, 讓大家了解大家各面項的想法, 而不是承現一面倒, 無論是大眾媒體或社群媒體, 只要是單一窗口, 就很明鮮是只有一種觀點居多, 就像是想從一個想法來達到公正客觀是不太可能的, 任何言論都有其方向與立場, 唯有總合所有的觀點與想法, 把這數量極大化, 才有可能 "趨近" 於公正客觀.

所以服貿東西軍是想要讓大家看到各種想法的對應, 對照, 從最新或最多人看到的排序來獲得更多的資訊, 讓我們做出更好的判斷, 透過這樣的決策與判斷, 來去對社會與公眾事務來更了解, 甚至透過這樣的轉貼來表達你的立場, 呈現 "真正的民意", 而不只是靠 "名嘴", "發言人", "意見領袖" 等來做決定.

因此更希望的是, 從這樣的資訊閱讀, 你可以找到你最認同的觀點, 然後推播給你的朋友, 並描述你的立場, 透過這樣的討論, 更強化其聲量, 此時民意又會更彰顯, 這樣才是真正的民主, 才是真正的政治.

服貿東西軍: http://ecfa.speaking.tw/imho.php

2014年3月19日 星期三

服貿跑馬燈, 以及尋求協助....

在這種看似乎人民的力量有一步進展的同時, 也是想以自己的專長進份心力, ....

在這種看似乎人民的力量有一步進展的同時, 也是想以自己的專長進份心力, ....在此時就想把規劃許久的 "Come out, As we speaking out....." 出櫃表態系統完成, 所以打算明天下午到晚上在忠孝東路的伯朗咖啡找個地方開始 Co-Work, ...

因為林克傳說本身就已經是以連結的資訊傳遞為出發, 透過資訊閱讀的取向來決定一個人的傾向, 然後做出從社群做出發的議題強度, 以及正負評的半自動化機制, 這個剛好也是在上星期完成了初步的架構...

沒想到這幾天不只是 CANO, 文林苑的事不是剛開始就是還沒結束, 此時又跑出服貿這種荒腔走板的事...... 真是有種 "We didn't start the fire" 的無奈阿....

Anyway, 若對透過表態(或出櫃)來參與政治有興趣的人, 大家一起來玩吧, 林克傳說現有的基礎是很好的借力點, 但真正的目的是希望經由了解自己, 了解朋友, 進一步了解社會到參與社會這樣的機制讓我們創造出不一樣的政治與社會.

Anyway, 若對透過表態(或出櫃)來參與政治有興趣的人, 大家一起來玩吧, 林克傳說現有的基礎是很好的借力點, 但真正的目的是希望經由了解自己, 了解朋友, 進一步了解社會到參與社會這樣的機制讓我們創造出不一樣的政治與社會.在去實作這系統之前, 會有幾個子系統須要組合出來, 我在去買可樂的路上, 就想到可以做一個 "透過林克傳說撈取大家正在臉書討論服貿的最新進展", 此時 "服貿跑馬燈" 的流程與系統架構就出來了, 所以在趁這半夜的時候將之完成.

雖然是只花了不到一個小時就有了基本雛型, 但此時想到我離 Front-End/UI 已經很遠了, 所以到最後只做了一個爛爛的 "服貿跑馬燈" ( http://ecfa.speaking.tw/ ) 做 Demo, 此時我就請 Even 來幫忙, 但發現還是有幾個環節沒辦法湊起來, 且精神即將不濟時, 建議先做個 JSON 丟出來讓大家到處鑲嵌在任何地方, 我也覺得是不錯的主意, 所以就將之完成後, 把資訊丟到 g0v 看看有沒有人想跳坑.

但這只是一個基礎, 能夠讓大家討論的資訊還很多, 事實上我更希望的是透過這樣的事件, 讓大家更認真的去建立一個系統去發揮人民的力量, 透過社群資訊的呈現, 讓大眾媒體無法掩蓋或洗腦, 透過民意的呈現, 讓政府不敢一意孤行, 這才是對的政治.

圖例取自: http://link.que.tw/groupchart.php?gid=57

服貿跑馬燈: http://ecfa.speaking.tw/

2014年3月18日 星期二

九項如何建立有效商品推薦系統, 所須要知道的進程導引與架構指南

任何電子商務類型網站, 除了商品上架外, 一定會問的是如何銷售, 當然這些一定是架構在商品的功能與消費者的須求, 雖然有時透過行銷的手法, 來 "創造" 出商品功能與消費者的須求, 這些通常會創造不少業積, 但在很多狀況可能造成 "消費錯誤" 的機會有時會更高, 雖然感覺一時有業積的進來, 但最終也不是一個好的消費體驗.

所以就會有人在問, 以一個電子商務型網站的通路, 到底要如何推薦給消費者對的東西?

不得不否認, 最後賣場主打的一定是高利潤, 高銷售, 或者是跟廠商配合商品, 畢竟就商品操作人員能力有限的情型下, 人力限制是最大的瓶頸, 因為一個好的商品操作人員無論就市場敏感度, 商品本質, 銷售方式與對市場的知識與品味, 往往會決定一個商品最後的銷售狀況, 如何把這能力透過系統去覆制是每一家公司都想追求的事.

但事實上以目前的技術來看, 在面對少量商品與少量客群, 有經驗的商品操作人員還是無敵的, 只是我們面臨到的問題是:

1. 真的有經驗與能力的商品操作人員真的很少

2. 電子商務網站面對的是大量的商品與大量的客群

也就是說, 好的人才的確是最稀少可貴的資源, 而在這前題下, 我們應該設計出甚麼樣的商品推薦系統來輔助銷售呢? 事實上很多人在被 Data Mining (資料探勘) 與 Big Data (巨量資料) 的洗腦下, 想到的大多是這些道聽徒說的方法, 但事實上完成這些系統都不難, 只是任何系統都有很多前題與成本, 以及最後產出的效應, 甚至更應該說, 人有趣的地方在於多元, 每一個人的須求都不一樣, 所以推薦系統也該不一樣才對, 想要追求一個完美系統這樣的邏輯是很危險的.

那我們來分幾個層面來去導引大家去實作推薦系統:

I. 分類系統 (標籤系統):

分類往往是人在搜尋東西最直覺的方式, 由多到少, 由上到下的分層分類法在人類的思維大概是種本性, 當然比較早期的模式因為儲存方式與成本是用階層式的分類系統, 現在主要是用網狀標籤系統或者是單純的 Tag 系統, 這都是行為輔助的聚焦方法, 非常符合人性, 說是沒有用是說不過去, 因此若沒有一個基礎的分類或標籤系統, 就輸了一大半.

2. 排行榜:

當有了瀏覽與購買行為出現之後, 接下來就是排行榜, 畢竟, 人的行為不是具有共通點, 不然就是會有群眾效應, 或者是經過媒體廣告行銷等催化的結果就是排行榜, 越多人買的東西往往代表有一定的趨勢, 這個在不是網路行銷時本來就很有用, 但畢竟在早期資源有限, 無法分群與個人化的前提下, 排行榜多少也是唯的方式, 所以無論是沒有排行榜資訊或只有排行榜資訊, 是件很糟糕的事.

3. 分類排行榜:

當然前面兩個方法都是有用的, 加起來也一定是有用的, 且當分眾之後, 理論上資訊會更正確, 因此若是沒有更好的推薦方式之前, 用這分類與排行這兩個基礎是相當簡單且好開發的, 只是這差別是在分類要多細緻, 或者是說可以用在其他的的方, 例如搜尋結果頁之類.

4. 消費者背景 (因子分析):

分類可以對產品作切割, 消費者也可以從背景資料 (Profile) 來看你的產品是否有對到 Target Audience, 當然這部份可以用先驗的刻板印像來去執行, 也可以用因子分析來做檢驗, 當確定其目標客群後, 就可以用此 TA 來做推薦, 這算是最基本的差異化行銷, 只是這因子的切割再怎麼切也無法切到單一個人 (Individual), 所以是有局限的.

5. 關聯分析:

前四個推薦系統都是不須要做到 Data Mining 的方法, 而關聯分析可以說是第一個基礎, 從距離 (Distance) 到關聯分析 (Relation Analysis), 而在 10 年前之前, 關聯分析所須要的設備與資源是相當龐大的負荷, 但現在的今天, 已經是相當簡單就可以完成的, 所以現在已經是很多有在做電子商務的必備功能了, 這個最大的決策點只是算出 ROI, 理論上技術門檻已經不會像之前那麼高了, 只是前提還是要有開發能力的人或找到對的廠商而已.

6. 關聯系統再應用:

有了最基礎的關聯分析, 能夠發展的應用就很多元了, 關聯只是個基礎, 經過幾次關聯的疊迨與交叉比對, 能夠延伸出更多的關聯, 或者是聚焦到更精確的商品, 當有不只一個商品的記錄, 就可以算出更準的推薦, 或者是找到更多與消費者類似的消費者, 從中也可以算出最新即時的建議, 所以透過這種方式, 就可以在一定時效內找出一定數量的商品推薦, 唯一的問題是如何決定商業邏輯.

7. 語意網路:

上面這些都是不須要有太多的前置作業或外部資源與環境就能開發的系統, 但商品推薦若透過關鍵字或 Tag, 甚至透過語意網路的切割與分析, 可以把推薦的準確度再次提升, 只是這系統要先行建立語意網路, 要建立一套有意義可應用的語意網路資料庫, 往往是須要很多時間的資料累積, 以及一個系統化的流程設計, 加上語意分析, 在關聯系統沒有足夠資料前, 說不定是更準確的

8. 社群資源:

在一個好的 Big Data 設計, 不只是靠 Data Mining, 也不只是靠 Semantic Web, 有時須要的更大的資料庫, 就是更多的社群資源, 透過商品與消費者的社群資料, 往往能夠獲得比電子商務網站現有資料大上百倍萬倍的 Big Data, 若能夠把這些資源串連起來, 不只是更精確的可能性而已, 而是能夠兼具開發新客源的能力, 只是這個不只是要有能夠了解與開發這些系統的人, 更困難的是如何建立起 BI (Business Intelligence) 才是最大的挑戰.

9. 個人單品預測:

有了這些資源, 事實上要去做到單品個人的銷售機率已經不是難事了, 也就是說幫消費者提供最佳的決策參考已經不是夢了, 雖然現在已經可以實作, 甚至準確度都比前面都來得更高, 但在量與規模的資源耗用可能不合 ROI, 除非是在可預期的未來讓成本降低到一定程度, 或是產品本身的價值夠高, 才有實作的價值.

事實上這九點本身有些就是 "組合技" 或是 "基本技", 有些可以再延伸, 例如 "協同過濾與推薦", 就是種應用社群資源以及關聯分析的組合, 大部份背後的技術都並不困難, 或者是說, 做出來並不困難, 困難的是在提升準確度, 只是就實務面是每一項做出來就有 10% 的準確度, 加起來就有 90% 了, 而想靠單一系統做出這樣的準確率是很難的... (事實上不能這樣算, 只是用這樣說明好理解)

所以若是在總營業額或毛利率不高的話, 當然前幾項做出來就好, 但相對的是個很大的市場價值時, 每一項都要花多一點資源做得更好, 更準, 畢竟每一項雖然看起來很單純, 但在參數與適用範圍須要去研究與改善的點還是相當的多, 這些都是須要去開發與驗證, 但我相信投入一定有回報, 為使用者多想一點, 對商品多了解一點, 就可以設計出很好的系統.

希望這份指南對一些還沒經歷過這些事的人有幫助, 實作過的人就當參考吧.

(原標題: 商品推薦系統, 有時並不須要從 Big Data 開始)

所以就會有人在問, 以一個電子商務型網站的通路, 到底要如何推薦給消費者對的東西?

不得不否認, 最後賣場主打的一定是高利潤, 高銷售, 或者是跟廠商配合商品, 畢竟就商品操作人員能力有限的情型下, 人力限制是最大的瓶頸, 因為一個好的商品操作人員無論就市場敏感度, 商品本質, 銷售方式與對市場的知識與品味, 往往會決定一個商品最後的銷售狀況, 如何把這能力透過系統去覆制是每一家公司都想追求的事.

但事實上以目前的技術來看, 在面對少量商品與少量客群, 有經驗的商品操作人員還是無敵的, 只是我們面臨到的問題是:

1. 真的有經驗與能力的商品操作人員真的很少

2. 電子商務網站面對的是大量的商品與大量的客群

也就是說, 好的人才的確是最稀少可貴的資源, 而在這前題下, 我們應該設計出甚麼樣的商品推薦系統來輔助銷售呢? 事實上很多人在被 Data Mining (資料探勘) 與 Big Data (巨量資料) 的洗腦下, 想到的大多是這些道聽徒說的方法, 但事實上完成這些系統都不難, 只是任何系統都有很多前題與成本, 以及最後產出的效應, 甚至更應該說, 人有趣的地方在於多元, 每一個人的須求都不一樣, 所以推薦系統也該不一樣才對, 想要追求一個完美系統這樣的邏輯是很危險的.

那我們來分幾個層面來去導引大家去實作推薦系統:

I. 分類系統 (標籤系統):

分類往往是人在搜尋東西最直覺的方式, 由多到少, 由上到下的分層分類法在人類的思維大概是種本性, 當然比較早期的模式因為儲存方式與成本是用階層式的分類系統, 現在主要是用網狀標籤系統或者是單純的 Tag 系統, 這都是行為輔助的聚焦方法, 非常符合人性, 說是沒有用是說不過去, 因此若沒有一個基礎的分類或標籤系統, 就輸了一大半.

2. 排行榜:

當有了瀏覽與購買行為出現之後, 接下來就是排行榜, 畢竟, 人的行為不是具有共通點, 不然就是會有群眾效應, 或者是經過媒體廣告行銷等催化的結果就是排行榜, 越多人買的東西往往代表有一定的趨勢, 這個在不是網路行銷時本來就很有用, 但畢竟在早期資源有限, 無法分群與個人化的前提下, 排行榜多少也是唯的方式, 所以無論是沒有排行榜資訊或只有排行榜資訊, 是件很糟糕的事.

3. 分類排行榜:

當然前面兩個方法都是有用的, 加起來也一定是有用的, 且當分眾之後, 理論上資訊會更正確, 因此若是沒有更好的推薦方式之前, 用這分類與排行這兩個基礎是相當簡單且好開發的, 只是這差別是在分類要多細緻, 或者是說可以用在其他的的方, 例如搜尋結果頁之類.

4. 消費者背景 (因子分析):

分類可以對產品作切割, 消費者也可以從背景資料 (Profile) 來看你的產品是否有對到 Target Audience, 當然這部份可以用先驗的刻板印像來去執行, 也可以用因子分析來做檢驗, 當確定其目標客群後, 就可以用此 TA 來做推薦, 這算是最基本的差異化行銷, 只是這因子的切割再怎麼切也無法切到單一個人 (Individual), 所以是有局限的.

5. 關聯分析:

前四個推薦系統都是不須要做到 Data Mining 的方法, 而關聯分析可以說是第一個基礎, 從距離 (Distance) 到關聯分析 (Relation Analysis), 而在 10 年前之前, 關聯分析所須要的設備與資源是相當龐大的負荷, 但現在的今天, 已經是相當簡單就可以完成的, 所以現在已經是很多有在做電子商務的必備功能了, 這個最大的決策點只是算出 ROI, 理論上技術門檻已經不會像之前那麼高了, 只是前提還是要有開發能力的人或找到對的廠商而已.

6. 關聯系統再應用:

有了最基礎的關聯分析, 能夠發展的應用就很多元了, 關聯只是個基礎, 經過幾次關聯的疊迨與交叉比對, 能夠延伸出更多的關聯, 或者是聚焦到更精確的商品, 當有不只一個商品的記錄, 就可以算出更準的推薦, 或者是找到更多與消費者類似的消費者, 從中也可以算出最新即時的建議, 所以透過這種方式, 就可以在一定時效內找出一定數量的商品推薦, 唯一的問題是如何決定商業邏輯.

7. 語意網路:

上面這些都是不須要有太多的前置作業或外部資源與環境就能開發的系統, 但商品推薦若透過關鍵字或 Tag, 甚至透過語意網路的切割與分析, 可以把推薦的準確度再次提升, 只是這系統要先行建立語意網路, 要建立一套有意義可應用的語意網路資料庫, 往往是須要很多時間的資料累積, 以及一個系統化的流程設計, 加上語意分析, 在關聯系統沒有足夠資料前, 說不定是更準確的

8. 社群資源:

在一個好的 Big Data 設計, 不只是靠 Data Mining, 也不只是靠 Semantic Web, 有時須要的更大的資料庫, 就是更多的社群資源, 透過商品與消費者的社群資料, 往往能夠獲得比電子商務網站現有資料大上百倍萬倍的 Big Data, 若能夠把這些資源串連起來, 不只是更精確的可能性而已, 而是能夠兼具開發新客源的能力, 只是這個不只是要有能夠了解與開發這些系統的人, 更困難的是如何建立起 BI (Business Intelligence) 才是最大的挑戰.

9. 個人單品預測:

有了這些資源, 事實上要去做到單品個人的銷售機率已經不是難事了, 也就是說幫消費者提供最佳的決策參考已經不是夢了, 雖然現在已經可以實作, 甚至準確度都比前面都來得更高, 但在量與規模的資源耗用可能不合 ROI, 除非是在可預期的未來讓成本降低到一定程度, 或是產品本身的價值夠高, 才有實作的價值.

事實上這九點本身有些就是 "組合技" 或是 "基本技", 有些可以再延伸, 例如 "協同過濾與推薦", 就是種應用社群資源以及關聯分析的組合, 大部份背後的技術都並不困難, 或者是說, 做出來並不困難, 困難的是在提升準確度, 只是就實務面是每一項做出來就有 10% 的準確度, 加起來就有 90% 了, 而想靠單一系統做出這樣的準確率是很難的... (事實上不能這樣算, 只是用這樣說明好理解)

所以若是在總營業額或毛利率不高的話, 當然前幾項做出來就好, 但相對的是個很大的市場價值時, 每一項都要花多一點資源做得更好, 更準, 畢竟每一項雖然看起來很單純, 但在參數與適用範圍須要去研究與改善的點還是相當的多, 這些都是須要去開發與驗證, 但我相信投入一定有回報, 為使用者多想一點, 對商品多了解一點, 就可以設計出很好的系統.

希望這份指南對一些還沒經歷過這些事的人有幫助, 實作過的人就當參考吧.

(原標題: 商品推薦系統, 有時並不須要從 Big Data 開始)

訂閱:

意見 (Atom)

熱門文章

-

這個交大機車的故事不是在講交大很機車, 而是交大為甚麼能夠騎機車的故事... 甚麼? 很多人認為交大校園有一個條機車外環道是天經地義的事? 事實上不然, 這是經過許多抗爭得來的, 因為上一篇哈巴狗事件有很多回響, 所以我這篇來繼續講古. 機車在交大可以說是個文化, 尤其以前竹東算...

-

以下的言論, 純以我是以一個工程師出身的網管, 也以做過 ISP 基礎建設的工作經驗來發言. 前一陣子有人提出取消手機網路不應該有吃到飽 (Flat Rate) 的奇想時, 有參與網路發展的人都知道, 這個固定費率的使用量是網路發展的推手, 或者是指標, 甚至是門檻, 若把這...

-

在兩三年前, 跟 "史公" 聊到一個有趣的問題, 就是他感嘆台灣教育在結構上有很大的問題, 大部份的大學教育, 其課程都想教人成為頂尖的人物, 例如 "李安", 且很多學生也都的確以這為目標, 但我們都知道, 李安在沒當導演之前, 也當過好...

-

有時我總對自己做的東西沒甚麼信心, 從 Plurk.tw 一直到做了很多延伸的應用, 尤其自己知道美工排版不行, 所以常找人合作, 其中一個東西就是 "噗熱浪"... 事實上 Plurk.tw 比 Plurktop 還早做, 當然我們這邊只能從發文說開始運作開...

-

我們先來看結果好了.. 日期 陳水扁 馬英九 文章 2008-09-01 2.1 25.8 殘奧授旗 馬英九:提昇殘障選手地位 2008-08-31 6.5 7.6 馬英九路跑 沿途仍見「嗆馬」標語 2008-08-30 8.7 11.9 暗諷扁? ...

-

這個標題原文並不是 SEO, 而是米塞斯 (Ludwig von Mises) 說的一句話: "若一個經濟學家只是一個經濟學家, 他肯定不是一個好的經濟學家", 而這個迷思 (Myth) 事實上可以套用在很多地方, 不只是經濟學家, 更不只是 SEO, ...

-

剛剛坐到一部相當恐怖的公車, 但不恐怖不要打我... 因為是下雨天, 所以是坐公車從淡水捷運站來回通車的日子, 很幸運的一下捷運還沒刷卡就看到紅 26 從我面前經過, 即使我身上帶著 5 公斤重的 "老四川" 鍋底, 我想只要快步走就可以趕上, 跑是不可能...

-

雖然我們知道, 正義是相當重要的一件事, 但是正義是有極限的, 甚至是相對的, 所以若是把正義無限的延伸的話, 那一天真的成立了世界政府, 將會有多少生命是以正義之名去抹煞的. 而這個該給予正義有一的的極限或限制就是 "不能用任何理由剝奪生命", 這應該是普世...

-

的確在 8 月 8 日馬英九還沒有放出 "父親節" 未來週記談話的前兩天, 我就回台南了, 那時看著氣象預報, 在想著說這次颱風應該又是屬於南部無風無雨, 但北部大風大雨的狀況吧, 就趁 8 月 6 日晚上連夜回台南避颱風, 所以帶著大兒子回南部 "...

-

當羅技出 G13 後, 我就一直期望能夠玩玩, 而在某天路上撿到一台 G13, 終於可以得償所願阿~~ 上圖是開我原本寫的 N52te 那篇文章, 可以比較看看..... 試用 G13 後, 發現有幾個很不錯或有問題的特色, 當然我是因為跟 Belkin N52te 來做比較: ...

.jpg)

.png)